儀表 |

源自 希臘語 métron – 測量或測量

在音樂和詩歌中,節奏的有序性是基於對確定節奏結構大小的特定度量的遵守。 按照這個度量,語言和音樂的文本,除了語義(句法)清晰度外,還分為韻律。 單位 – 詩句和小節、小節等。根據定義這些單位的特徵(持續時間、重音數量等),樂器的系統不同(公制、音節、主音等 – 在韻律、經度和時鐘——在音樂中),每一個都可能包含許多按共同原則聯合起來的部分米(構造公制單位的方案)(例如,在時鐘系統中,大小為 4/4、3/2、6/8、 ETC。)。 在公制中,該方案僅包括強制性的公制符號。 單位,而其他的節奏。 元素保持自由並創造節奏。 給定米內的多樣性。 沒有韻律的節奏是可能的——散文的節奏,與詩歌(“有節制的”,“有節制的”演講)形成對比,格里高利聖歌的自由節奏,等等。 在現代音樂中,有一個自由節奏senza misura的名稱。 關於 M. 在音樂中的現代觀念意味著。 一定程度上依賴於詩樂的概念,而詩樂本身產生於詩與音樂不可分割的統一階段,其本質上是音樂性的。 隨著樂韻統一的解體,詩歌和音樂的特定係統。 M.,類似於 M. 在它們中調節重音,而不是持續時間,就像在古代度量中一樣。 詩歌或中世紀的mensural(來自lat.mensura - measure)音樂。 對 M. 的理解以及他與節奏的關係的許多分歧是由於 Ch。 arr。 事實上,其中一個系統的特徵具有普遍意義(對於 R. Westphal,這樣的系統是古老的,對於 X. Riemann - 新時代的音樂節拍)。 同時,系統之間的差異被掩蓋了,所有系統真正共有的東西都消失了:節奏是一種模式化的節奏,變成了一個穩定的公式(通常是傳統的,以一套規則的形式表達)由藝術決定。 規範,但不是心理生理。 普遍的人性中固有的傾向。 藝術變化。 問題導致系統M的演變。這裡我們可以區分兩個主要的。 類型。

安蒂奇。 產生“M”一詞的系統。 屬於音樂劇和詩歌舞台的類型特徵。 統一。 M. 在它的主要功能中發揮作用,使語言和音樂從屬於一般審美。 衡量原則,以時間價值的可公度性表示。 區分韻文與普通語音的規律性是基於音樂和韻律或定量韻律的規則(古代除外,還有印度、阿拉伯等),它決定了長短音節的順序,而不用取考慮到詞重音,實際上是在音樂方案中插入詞,其節奏與新音樂的重音節奏根本不同,可以稱為定量或時間測量。 可公度意味著存在基本持續時間(希臘語 xronos protos – “chronos protos”,拉丁語 mora – mora)作為主要測量單位。 聲音(音節)持續時間是這個基本值的倍數。 很少有這樣的持續時間(在古代節奏中有 5 個 - 從 l 到 5 mora),它們的比例總是很容易通過我們的感知來評估(與整個音符與 XNUMX 秒等的比較相比,在新節奏)。 主要度量單位 - 英尺 - 由相等和不相等的持續時間組合形成。 將停頓組合成詩句(樂句)和詩句組合成小節(樂章)也由成比例但不一定相等的部分組成。 作為一個時間比例的複雜系統,在定量節奏中,節奏對節奏的壓製程度如此之深,以至於在古代理論中,它與節奏的廣泛混淆是根深蒂固的。 然而,在古代,這些概念明顯不同,人們可以概述對這種差異的幾種解釋,這些解釋在今天仍然適用:

1) 經度允許的音節明顯區分炒鍋。 音樂並不表示時間關係,這在詩歌文本中表達得非常清楚。 繆斯。 因此,節奏可以通過文本來衡量(“那個演講是數量是清楚的:畢竟,它是由一個短而長的音節來衡量的”——亞里士多德,“類別”,M.,1939 年,第 14 頁),誰他自己給出了公制。 從音樂的其他元素中抽像出來的方案。 這使得從音樂理論中挑出度量作為韻律學說成為可能。 因此,仍然會遇到詩歌旋律和音樂節奏之間的對立(例如,在 B. Bartok 和 KV Kvitka 的音樂民俗作品中)。 R. Westphal,他將 M. 定義為語音材料中節奏的表現,但反對使用術語“M”。 音樂,但相信在這種情況下它成為節奏的代名詞。

2)安提奇。 修辭要求散文要有韻律,而M.卻沒有,他把它變成了韻律,證明了言語韻律和韻律之間的區別。 M. – 有節奏的。 整齊劃一,這是這節經文的特點。 這種正確的 M. 和自由節奏的對立在現代屢見不鮮(例如,自由詩的德文名稱是 freie Rhythmen)。

3)在正確的詩句中,節奏也被區分為一種運動模式,節奏作為填充這種模式的運動本身。 在古詩中,這個運動包括重音,與此相關的是公制的劃分。 單位分為上升(arsis)和下降(論文)部分(對這些節奏時刻的理解受到將它們等同於強弱節拍的願望的極大阻礙); 有節奏的重音與語言重音無關,也不會直接在文本中表達,儘管它們的位置無疑取決於度量。 方案。

4)詩歌與繆斯逐漸分離。 表格已經在 cf 的轉彎處領先。 幾個世紀以來,一種新型詩歌的出現,不考慮經度,而是考慮音節的數量和重音的位置。 與經典的“韻律”不同,一種新型的詩歌被稱為“韻律”。 這種純粹的口頭詩句,在現代已經達到了充分的發展(當新歐洲語言中的詩歌反過來與音樂分離時),有時甚至在現在(尤其是法國作家)也被反對為“節奏”(見,例如,Zh. Maruso,《語言學術語詞典》,M.,1960 年,第 253 頁)。

後者的對立導致了在語言學家中經常發現的定義:M. – 持續時間的分佈,節奏 – 重音的分佈。 這種表述也適用於音樂,但自 M. Hauptmann 和 X. Riemann 時代(在俄羅斯首次出現在 GE Konyus 的初等理論教科書,1892 年)以來,對這些術語的相反理解盛行,這更符合韻律。 我在它們各自存在的階段構建音樂和詩歌。 “有節奏的”詩歌,和其他任何詩歌一樣,在一定的節奏方式上與散文不同。 順序,它也有大小或 M 的名稱。(該術語已經在 14 世紀的 G. de Machaux 中找到),雖然它不是指持續時間的測量,而是指音節或重音的計數——純粹是言語沒有特定持續時間的數量。 M.的作用不在於審美。 音樂規律本身,但在強調節奏和增強其情感影響方面。 攜帶服務功能指標。 方案失去了獨立的審美。 興趣,變得更窮更單調。 同時,與公制詩句相反,與“詩句”一詞的字面意思相反,詩句(行)不是由較小的部分組成,b.ch。 不平等,但分成相等的份額。 “dolniki”這個名字,適用於具有恆定數量的重音和不同數量的非重讀音節的詩句,可以擴展到其他系統:音節。 每個音節在詩歌中都是一個“dule”,音節音節由於重讀音節和非重讀音節的正確交替,被分成相同的音節組-腳,應將其視為計數部分,而不是術語。 公制單位是通過重複形成的,而不是通過比例值的比較。 重音 M. 與量重音不同,它並不支配節奏,也不會引起這些概念的混淆,而是導致它們的對立,直至 A. Bely 的表述:節奏是對 M. 的偏離(即與音節音節系統的特殊性相關,在某些條件下,真正的重音會偏離公制)。 與韻律相比,該方案在詩歌中扮演次要角色。 18世紀的出現就證明了這一點。 自由詩,根本沒有這種方案,與散文的區別僅在於純粹的圖形。 分成幾行,它不依賴於語法並創建一個“安裝在 M.”上。

類似的演變也在音樂中發生。 11-13 世紀的月經節奏。 (所謂情態)與古色古香一樣,與詩歌(行吟詩人和行吟詩)密切相關,是通過重複一定的時長(方式)序列而形成的,類似於古色古香的腳(最常見的是3種情態,在這里傳達)按現代記法:1- th

, 第二

和第三

)。 從14世紀開始,音樂中的音程序列逐漸脫離詩歌,變得自由,複調的發展導致更小的音程出現,以至於早期月經半短節律的最小值變成了“全音符”。 ”,幾乎所有其他音符都不再是倍數,而是除數。 與這個音符相對應的持續時間的“度量”,以手劃(拉丁語mensura)或“度量”為標誌,除以較小力量的筆劃,依此類推。 到 17 世紀初,出現了一種現代小節,其中節拍與舊小節的兩個部分(其中一個可能是另一個大兩倍)相比,是相等的,並且可能超過 2(在最典型的案例——2)。 現代音樂中強弱(重和輕,支持和不支持)節拍的有規律的交替創造了一個節拍,或稱節拍,類似於詩歌節拍——一種正式的節奏節拍。 方案,用各種音符持續時間填充一個群體,形成一個節奏。 繪畫,或狹義的“節奏”。

一種特殊的音樂形式是機智,它是從相關藝術中分離出來的音樂形成的。 傳統音樂觀念的重大缺陷。 M. 源於這樣一個事實,即這種歷史條件下的形式被認為是“天生”的音樂所固有的。 沉重和輕鬆時刻的規律交替歸因於古代、中世紀的音樂、民間傳說等民族。 這使得不僅很難理解早期時代的音樂和繆斯。 民間傳說,也是他們在現代音樂中的反映。 在俄羅斯納爾。 歌曲pl。 民俗學家使用小節線來表示不是強烈的節拍(不存在),而是短語之間的界限; 這種“民謠節拍”(PP Sokalsky 的術語)經常出現在俄語中。 教授音樂,不僅以不尋常的米的形式(例如,Rimsky-Korsakov 的 11/4),而且以兩部分的形式。 三方等循環。 這些是 1st fp 決賽的主題。 協奏曲和柴可夫斯基的第二交響曲,其中採用小節線作為強拍的指定會導致節奏的完全失真。 結構。 小節符號掩蓋了不同的節奏。 組織和許多西斯拉夫、匈牙利、西班牙和其他起源的舞蹈(波蘭舞曲、瑪祖卡舞、波爾卡舞、波萊羅舞、哈瓦那舞等)。 這些舞蹈的特點是存在公式——一定的持續時間序列(允許在一定範圍內變化),邊緣不應被視為有節奏的。 填充度量的模式,但作為定量類型的 M.。 這個公式類似於公制英尺。 詩句。 在純粹的舞蹈中。 東方音樂。 人們的公式可能比詩歌中的公式要復雜得多(參見 Usul),但原理保持不變。

旋律(重音比率)與節奏(長度比率——黎曼)對比,不適用於定量節奏,也需要對現代重音節奏進行修正。 重音節奏本身的持續時間成為重音的一種手段,它既表現在前奏中,也表現在節奏中。 圖,黎曼開始研究。 Aggic 機會。 加重是基於這樣一個事實,即在計算節拍時(它取代了時間測量為 M.),通常認為相等的電擊間間隔可以在最寬的範圍內拉伸和收縮。 測量作為一組特定的應力,強度不同,不依賴於節奏及其變化(加速度,減速度,費馬),兩者都在註釋中指示和未指示,並且節奏自由的邊界很難確定。 形成節奏。 繪圖筆記持續時間,以每個公制的分割數來衡量。 格不管他們的事實。 持續時間也對應於壓力的等級:通常,較長的持續時間落在強拍上,較小的持續時間落在小節的弱拍上,與此順序的偏差被視為切分音。 定量節奏沒有這樣的規範; 相反,具有重音類型的短元素的公式

(古典抑揚格,第二模式的月經音樂),

(古代anapaest)等。非常有她的特點。

黎曼歸因於重音比率的“韻律質量”僅憑藉其規範性特徵才屬於他們。 小節線並不表示重音,而是重音的正常位置以及真正重音的性質,它顯示它們是正常的還是偏移的(暈厥)。 “正確”的指標。 重音最簡單地表現在小節的重複上。 但除了時間上的措施的平等性沒有得到尊重之外,規模上也經常發生變化。 所以,在斯克里亞賓的詩歌作品中。 52 沒有 l 為 49 週期的這種變化 42。在 20 世紀。 “自由小節”出現,沒有拍號,小節線將音樂分成不等的片段。 另一方面,可能是周期性的。 重複非度量。 重音,不會失去“節奏不和諧”的特徵(參見貝多芬的大型結構,在第七交響曲的最後一個弱拍上重音,在第一部分的三拍小節中“交叉”兩拍節奏第三交響曲等)。 在 hl 中與 M. 的偏差。 在人聲中,在許多情況下,它保留在伴奏中,但有時它會變成一系列想像中的衝擊,與之相關的真實聲音賦予了真實的聲音一個錯位的特徵。

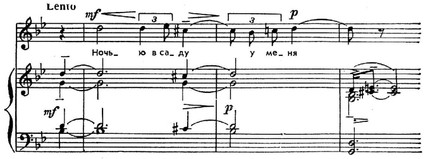

“想像的伴奏”可能有節奏慣性的支持,但在舒曼的“曼弗雷德”序曲的開頭,它與前後的任何關係都不同:

在自由小節中也可以使用切分音開頭:

SV拉赫瑪尼諾夫。 浪漫曲《晚上在我的花園裡》,作品。 38 沒有 1。

樂譜中的小節劃分錶達了節奏。 作者的意圖,以及黎曼和他的追隨者試圖根據真實的重音“糾正”作者的安排,表明對 M. 本質的誤解,即給定小節與真實節奏的混合。

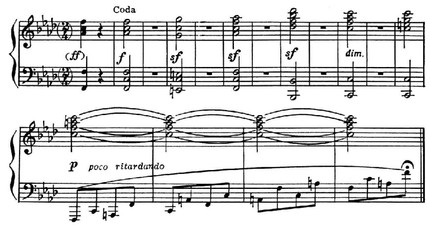

這種轉變也導致(並非沒有與詩歌類比的影響)將 M. 的概念擴展到短語、句號等的結構。但是,從所有類型的詩歌音樂中,機智,作為一種特殊的音樂音樂,都不同正是在沒有指標的情況下。 措辭。 在詩歌中,重音的分數決定了詩歌邊界的位置,在詩歌“節奏。 不和諧。” 在音樂中,M. 只調節重音(在某些舞蹈中,一個時期結束的預定位置,例如,在波蘭舞曲中,是定量 M. 的遺產),enjambements 是不可能的,但這個功能是由切分音,在詩歌中不可想像(沒有伴奏,無論是真實的還是想像的,這可能與主要聲音的重音相矛盾)。 詩歌和音樂的區別。 M. 清楚地體現在表達它們的書面方式中:在一種情況下,劃分為行及其組(節),表示度量。 暫停,在另一個 - 劃分為周期,表示度量。 口音。 音樂和伴奏之間的聯繫是由於一個強烈的時刻被視為一個度量的開始。 單位,因為它是改變和聲、紋理等的正常場所。Konus 提出(以某種誇張的形式)將條線作為“骨架”或“建築”邊界的含義作為句法的平衡,“覆蓋”的發音,在黎曼學派中被稱為“度量”。 Catoire 還允許短語(句法)和以強時態開頭的“構式”(他的術語中的“第二類 trocheus”)的邊界之間存在差異。 結構中的小節分組通常受制於“方正”的趨勢以及強弱小節的正確交替,讓人想起小節中節拍的交替,但這種趨勢(心理生理條件)不是度量的。 規範,能夠抵抗繆斯。 最終決定結構大小的語法。 儘管如此,有時小度量會被分組為實際度量。 團結——“更高層次的酒吧”,暈厥的可能性證明了這一點。 強調弱措施:

L. 貝多芬鋼琴奏鳴曲,作品。 110,第二部分。

有時作者會直接指出條形的分組; 在這種情況下,不僅正方形組 (ritmo di quattro battute) 是可能的,而且三小節也是可能的(貝多芬第九交響曲中的 ritmo di tre battute,杜克的魔法師學徒中的 rythme ternaire)。 以圖形結尾的空小節,以強小節結尾,也是高階小節的一部分,這在維也納經典作品中很常見,但後來也發現了(F. Liszt,“Mephisto Waltz ”No9,PI Tchaikovsky,第一交響曲的最後一首),以及組內小節的編號(李斯特,“梅菲斯托華爾茲”),它們的倒計時以強小節開始,而不是句法。 邊界。 詩歌音樂的根本區別。 M. 排除它們在鍋中的直接聯繫。 新時代的音樂。 同時,它們又具有區別於定量M的共同特點:重音性質、輔助作用和動態化功能,在音樂中表現得尤為明顯,其中連續時鐘M(與“連續低音”同時出現) ”, basso continuo) 不會肢解,但相反,它創造了“雙重紐帶”,不會讓音樂分解成動機、樂句等。

參考文獻: Sokalsky PP,俄羅斯民間音樂,大俄羅斯和小俄羅斯,其旋律和節奏結構及其與現代和聲音樂基礎的區別,哈爾科夫,1888 年; Konyus G.,對基本音樂理論實踐研究的任務、練習和問題(1001)集合的補充,M.,1896; 同樣,M.-P.,1924 年; 他自己的,音樂形式領域傳統理論的批評,M.,1932; Yavorsky B.,音樂演講材料和筆記的結構,第 2 部分,M.,1908 年; 他自己的,《音樂的基本要素》,“藝術”,1923 年,No l(有單獨的印刷品); Sabaneev L.,語音美學研究,M.,1923 年; Rinagin A.,音樂和理論知識的系統學,在書中。 週六的音樂。 藝術,編輯。 I. Glebova,P.,1923 年; Mazel LA,Zukkerman VA,音樂作品分析。 Muchyka 的元素和小形式的分析方法,M.,1967; Agarkov O.,關於對音樂節拍的充分感知,週六。 音樂藝術與科學,第一卷。 1,莫斯科,1970; Kholopova V.,1971 世紀上半葉作曲家作品中的節奏問題,M.,1; Harlap M.,貝多芬的節奏,在書中。 貝多芬週六。 聖,問題。 1971,M.,XNUMX。 另請參閱點亮。 在藝術。 指標。

MG哈拉普