格特魯德·伊麗莎白·瑪拉 (Gertrud Elisabeth Mara) |

格特魯德·伊麗莎白·瑪拉

1765 年,XNUMX 歲的伊麗莎白·施梅林 (Elisabeth Schmeling) 敢於在她的家鄉——德國卡塞爾市舉辦一場公開音樂會。 她已經享有一定的名氣——十年前。 伊麗莎白作為小提琴神童出國。 現在她作為一名有抱負的歌手從英國歸來,而她的父親,總是以經理的身份陪伴著他的女兒,為了吸引卡塞爾宮廷的注意,給她做了一個響亮的廣告:誰要選擇唱歌作為他的職業,就必須討好君主,入其戲。 黑森伯爵作為專家,派他的歌劇團團長莫雷利 (Morelli) 來參加音樂會。 他的句子是:“Ella canta come una tedesca”。 (她唱得像德國 - 意大利人。)沒有比這更糟糕的了! 伊麗莎白當然沒有被邀請上法庭。 這並不奇怪:當時德國歌手的報價非常低。 他們又是從誰那裡學來這樣的技巧,才能與意大利的演奏家們一較高下的呢? XNUMX 世紀中葉,德國歌劇基本上是意大利歌劇。 所有或多或少重要的君主都有歌劇團,通常是從意大利邀請的。 他們完全由意大利人參加,從音樂大師,其職責還包括作曲,以及以首席女歌手和第二歌手結束。 德國歌手,如果他們被吸引,只是為了最近的角色。

可以毫不誇張地說,巴洛克晚期的德國偉大作曲家對他們自己的德國歌劇的出現沒有做出任何貢獻。 亨德爾像意大利人一樣寫歌劇,像英國人一樣寫清唱劇。 格魯克創作了法國歌劇,Graun 和 Hasse——意大利歌劇。

XNUMX 世紀初前後的五十年早已一去不復返了,當時一些事件為德國國家歌劇院的出現帶來了希望。 當時,在德國的許多城市,劇院建築如雨後春筍般拔地而起,雖然重複了意大利的建築,但卻充當了藝術中心的角色,並沒有盲目照搬威尼斯歌劇。 這裡的主要角色屬於漢堡 Gänsemarkt 的劇院。 富裕的貴族城市的市政廳支持作曲家,其中大部分是才華橫溢、多產的萊因哈德·凱撒,以及德國戲劇的劇作家。 它們以聖經、神話、冒險和當地歷史故事為基礎,配以音樂。 然而,應該認識到他們與意大利人的高聲文化相去甚遠。

德國歌劇在幾十年後開始發展,當時在盧梭和狂飆突擊運動作家的影響下,一方面出現了精緻的矯揉造作(因此,巴洛克歌劇)與自然和民間之間的對抗,在另一。 在巴黎,這種對峙導致了滑稽派和反滑稽派之間的爭執,這場爭執早在二十世紀中葉就開始了。 它的一些參與者扮演了對他們來說不尋常的角色——哲學家讓-雅克·盧梭尤其站在了意大利歌劇狂歡者的一邊,儘管在他極其受歡迎的歌劇《鄉村巫師》中動搖了誇誇其談的抒情歌劇的主導地位悲劇——讓·巴蒂斯特·呂利 (Jean Baptiste Lully) 的歌劇。 當然,決定性的不是作者的國籍,而是歌劇創造力的根本問題:什麼有權存在——程式化的巴洛克式輝煌或音樂喜劇,人工或回歸自然?

格魯克的改革主義歌劇再次偏向於神話和悲情。 這位德國作曲家以生命真理的名義,打著反對花腔的輝煌統治的旗號登上了巴黎的世界舞台; 但事情的結果是,它的勝利只是延長了古代神靈和英雄、閹人歌手和女主角的破碎統治,即反映皇家宮廷奢侈的晚期巴洛克歌劇。

在德國,反對它的起義可以追溯到 1776 世紀的最後三分之一。 這一優點屬於最初溫和的德國 Singspiel,它是純本地製作的主題。 1785年,約瑟夫二世皇帝在維也納創建了國家宮廷劇院,他們用德語演唱,五年後,莫扎特的德國歌劇《后宮綁架》被徹底上演。 這只是一個開始,儘管由德國和奧地利作曲家創作的許多 Singspiel 作品準備。 不幸的是,“德國國家劇院”的熱心擁護者和宣傳者莫扎特很快不得不再次求助於意大利劇本作家。 “如果劇院里至少再多一個德國人,”他在 XNUMX 日抱怨道,“劇院就會變得完全不同! 只有當我們德國人認真地開始用德語思考、用德語行動、用德語唱歌時,這項偉大的事業才會蓬勃發展!”

但一切仍遠非如此,當年輕歌手伊麗莎白·施梅林首次在卡塞爾向德國公眾表演時,同樣是後來征服了歐洲各國首都的馬拉,將意大利的首席女歌手推向了陰影,而在威尼斯都靈在他們自己的武器的幫助下擊敗了他們。 腓特烈大帝有一句名言,他寧願聽他的馬錶演的詠嘆調,也不願在他的歌劇中有德國首席女主角。 讓我們回想一下,他對包括文學在內的德國藝術的蔑視僅次於他對女性的蔑視。 就連這位國王也成為她的狂熱崇拜者,這對瑪拉來說是多麼大的勝利啊!

但他並沒有把她當作“德國歌手”來崇拜。 同樣,她在歐洲舞台上的勝利並沒有提升德國歌劇的聲望。 在她的一生中,她只用意大利語和英語唱歌,只表演意大利歌劇,即使這些歌劇的作者是約翰·阿道夫·哈塞、腓特烈大帝、卡爾·海因里希·格勞恩或亨德爾的宮廷作曲家。 當你熟悉她的曲目時,每一步你都會看到她最喜歡的作曲家的名字,這些作曲家的樂譜不時泛黃,在檔案中積聚灰塵無人認領。 這些是 Nasolini、Gazzaniga、Sacchini、Traetta、Piccinni、Iomelli。 她比莫扎特晚了 XNUMX 年,比格魯克晚了 XNUMX 年,但兩人都沒有受到她的青睞。 她的元素是古老的那不勒斯美聲歌劇。 她全心全意地獻身於意大利歌唱流派,她認為這是唯一真正的歌唱流派,並蔑視一切可能威脅到女主角絕對無所不能的事物。 而且,在她看來,女主角必須唱得好,其他的都不重要。

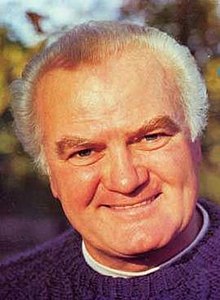

我們收到了同時代人對她精湛技巧的好評如潮(更令人驚訝的是,伊麗莎白是完全自學成才的)。 根據證據,她的聲音音域最寬,她的歌聲在兩個半八度以上,從小八度的 B 到第三個八度的 F 輕而易舉地記下音符; “所有的音調聽起來都一樣純淨、均勻、優美、奔放,彷彿不是女人在唱歌,而是美妙的風琴在演奏。” 時尚而精確的表演、無法模仿的節奏、優雅和顫音是如此完美,以至於在英國流傳著“像瑪拉一樣歌唱”的諺語。 但是關於她的演技數據並沒有什麼異常的報導。 當被指責連拍愛情戲都淡定淡然時,她只是聳了聳肩:“我要幹什麼,用手腳唱歌? 我是一個歌手。 什麼不能用聲音做,我不知道。 她的長相是最普通的。 在古代肖像畫中,她被描繪成一位豐滿的女士,有著一張自信的臉,既不以美貌或靈性而驚艷。

在巴黎,人們嘲笑她的衣著不夠優雅。 直到生命的盡頭,她都沒有擺脫某種原始和德國的鄉土氣息。 她的整個精神生活都在音樂中,而且只在音樂中。 不僅在歌唱方面; 她完美地掌握了數碼貝司,領悟了和聲學說,甚至自己作曲。 有一天,Gazza-niga 大師向她承認,他找不到詠嘆調祈禱的主題; 首演的前一天晚上,她親手寫下了詠嘆調,令作者欣喜若狂。 並在詠嘆調中引入各種花腔技巧和變化以滿足您的口味,使它們達到精湛技藝,這在當時通常被認為是任何首席女歌手的神聖權利。

瑪拉當然不能歸因於才華橫溢的歌手的數量,比如施羅德-德夫里恩特。 如果她是意大利人,她的名聲不會比她少,但在劇院的歷史上,她只是一系列傑出的女主角中的一個。 但瑪拉是德國人,這種情況對我們來說最為重要。 她成為這個民族的第一個代表,成功地闖入了意大利聲樂天后的方陣——無可否認的世界級德國第一位首席女歌手。

馬拉長壽,幾乎與歌德同時。 她於 23 年 1749 月 8 日出生於卡塞爾,也就是與偉大詩人同年,比他晚了將近一年。 作為過去時代的傳奇名人,她於 1833 年 XNUMX 月 XNUMX 日在雷瓦爾去世,歌手在前往俄羅斯的途中拜訪了她。 歌德多次聽到她的歌聲,這是他在萊比錫讀書時的第一次。 然後他欣賞了當時向美麗的克朗施羅德挑戰美人掌的“最美歌手”。 然而,多年來,令人驚訝的是,他的熱情有所緩和。 但當老友們隆重慶祝瑪麗八十二週年時,這位奧林匹亞人不願袖手旁觀,將兩首詩獻給了她。 這是第二個:

致瑪拉夫人 致她出生的光榮日子 魏瑪,1831 年

用歌聲打敗你的道路,所有被殺的人的心; 我也唱歌,啟發了 Torivshi 你的進步。 我仍然記得關於唱歌的樂趣我向你問好就像祝福一樣。

同齡人對這位老婦人的敬意原來是她最後的樂趣之一。 而且她“接近目標”; 在藝術方面,她很久以前就實現了她所希望的一切,幾乎直到最後幾天她都表現出非凡的活力——她教歌唱課,在八十歲時,她在一齣戲中表演了一場戲,她在戲中扮演了唐娜的角色。安娜。 她曲折的人生道路將瑪拉帶到了榮耀的最高峰,也經歷了需要、悲傷和失望的深淵。

伊麗莎白施梅林出生於一個小資產階級家庭。 她是卡塞爾城市音樂家十個孩子中的第八個。 當這個女孩 XNUMX 歲時在拉小提琴方面表現出色時,施梅林神父立即意識到可以從她的能力中獲益。 那時候,也就是在莫扎特之前,神童風靡一時。 然而,伊麗莎白並不是神童,而只是具有音樂天賦,這種天賦在拉小提琴的過程中偶然表現出來。 起初,父女倆在小王子的院子裡吃草,然後搬到了荷蘭和英國。 那是一段不斷起起伏伏的時期,伴隨著微小的成功和無盡的貧困。

施梅林神父要么指望唱歌能有更大的回報,要么據消息來源說,他真的受到了一些英國貴族女士的評論的影響,這些評論認為一個小女孩不適合拉小提琴,無論如何,從十一歲時,伊麗莎白一直以歌手和吉他手的身份專門表演。 歌唱課 – 來自倫敦著名教師 Pietro Paradisi – 她只花了四個星期:免費教她七年 – 這正是當時完整聲樂訓練所需要的 – 意大利人,立即看到她罕見的自然數據,僅在將來他將從前學生的收入中扣除的條件下同意。 對此老施梅林不能同意。 他們好不容易才和女兒維持生計。 在愛爾蘭,施梅林進了監獄——他付不起酒店賬單。 兩年後,不幸降臨在他們身上:從卡塞爾傳來了他們母親去世的消息; 在異國他鄉度過十年後,施梅林終於要回到家鄉,但法警出現,施梅林再次因欠債入獄,這次是三個月。 救贖的唯一希望是一個十五歲的女兒。 她獨自一人,乘坐一艘簡單的帆船穿過運河,前往阿姆斯特丹,與老朋友見面。 他們從囚禁中救出了施梅林。

落在老人頭上的失敗並沒有破壞他的事業。 多虧了他的努力,卡塞爾的音樂會才得以舉行,伊麗莎白在音樂會上“唱得像個德國人”。 他無疑會繼續讓她參與新的冒險,但更聰明的伊麗莎白不再服從。 她想去宮廷劇院看意大利歌手的演出,聽聽他們的歌聲,從他們身上學到一些東西。

她比任何人都清楚自己有多麼缺乏。 顯然,她擁有對知識的巨大渴望和非凡的音樂才能,她在幾個月內取得了其他人需要多年努力才能完成的成就。 在小法庭和哥廷根市演出後,她於 1767 年參加了約翰·亞當·希勒在萊比錫舉辦的“偉大音樂會”,這是萊比錫布商大廈音樂會的先驅,並立即訂婚。 在德累斯頓,選帝侯的妻子親自參與了她的命運——她指派伊麗莎白去看宮廷歌劇。 這個女孩只對她的藝術感興趣,拒絕了幾個申請者。 她每天有四個小時唱歌,此外還有鋼琴、舞蹈,甚至閱讀、數學和拼寫,因為童年的流浪歲月實際上已經失去了學校教育。 很快,即使在柏林,他們也開始談論她。 弗里德里希國王的小提琴首席小提琴家弗朗茨·本達將伊麗莎白介紹給宮廷,並於 1771 年邀請她前往無憂宮。 國王對德國歌手的蔑視(順便說一句,她完全同意)對伊麗莎白來說並不是秘密,但這並不妨礙她毫無尷尬地出現在強大的君主面前,儘管當時任性的特徵和專制主義,典型的“老弗里茨”。 她輕而易舉地從樂譜上為他演唱了格勞恩歌劇《大不列顛》中充滿琶音和花腔的壯麗詠嘆調,並得到了回報:震驚的國王驚呼道:“看,她會唱歌!” 他大聲鼓掌,並大喊“bravo”。

那是幸福向伊麗莎白施梅林微笑的時候! 國王沒有“聽她的馬嘶鳴”,而是命令她在他的宮廷歌劇中扮演第一位德國首席女主角,也就是說,在一個直到那天只有意大利人唱歌的劇院,包括兩個著名的閹人歌手!

弗雷德里克非常著迷,老施梅林也在這里為他的女兒擔任有條不紊的經理人,他設法為她談判了三千泰勒的驚人薪水(後來進一步增加)。 伊麗莎白在柏林宮廷度過了九年。 受到國王的寵愛,甚至在她親自訪問歐洲大陸的音樂之都之前,她就已經在歐洲各國廣受歡迎。 在君主的恩寵下,她成為德高望重的宮廷名媛,備受他人追捧,但宮廷中不可避免的勾心鬥角對伊麗莎白無濟於事。 欺騙和愛情都沒有打動她的心。

你不能說她的職責很重。 最主要的是在國王的音樂之夜唱歌,他親自吹奏長笛,並在狂歡節期間的大約十場演出中扮演主要角色。 自 1742 年以來,一座簡單但令人印象深刻的典型普魯士巴洛克式建築出現在菩提樹下大街——皇家歌劇院,建築師 Knobelsdorff 的作品。 被伊麗莎白的才華所吸引,“來自人民”的柏林人開始更頻繁地參觀這座貴族外語藝術殿堂——按照弗里德里希明顯保守的口味,歌劇仍然用意大利語演出。

免費入場,但劇院大樓的門票是由員工分發的,至少喝茶時他們必須將門票粘在手上。 名額是嚴格按照等級和等級分配的。 第一層是朝臣,第二層是其他貴族,第三層是城市的普通市民。 國王坐在座位上每個人的前面,王子們坐在他後面。 他戴著長柄眼鏡關注舞台上的事件,他的“bravo”作為掌聲的信號。 與弗雷德里克分開居住的王后和公主們佔據了中央包廂。

劇院沒有供暖。 在寒冷的冬日里,蠟燭和油燈發出的熱量不足以讓大廳暖和起來,國王想出了一個屢試不爽的辦法:他命令柏林駐軍部隊在劇院大樓內執行軍事任務。天。 軍人的任務非常簡單——站在隔間裡,散播他們身體的溫暖。 阿波羅和火星之間真正無與倫比的伙伴關係!

也許伊麗莎白·施梅林,這位在戲劇界迅速崛起的明星,在她離開舞台的那一刻之前,如果她沒有離開舞台,可能只是普魯士國王的宮廷首席女主角,換句話說,一個純粹的德國女演員在萊茵斯堡城堡的一場宮廷音樂會上遇到了一個男人,這個男人先是扮演她的情人,然後是她的丈夫,在不知情的情況下成為她獲得世界認可的罪魁禍首。 Johann Baptist Mara 是國王的弟弟普魯士王子海因里希的寵兒。 這位波希米亞人是一位天才大提琴家,性格令人作嘔。 這位音樂家也喝酒,喝醉後變得粗魯無禮。 年輕的女主角,直到那時只知道她的藝術,對一位英俊的紳士一見鍾情。 老施梅林不遺餘力地勸說他的女兒不要有不正當的關係,但徒勞無功。 他只知道她和她父親分手了,然而,她並沒有不給他撫養費。

有一次,當馬拉本應在柏林的法庭上演奏時,他被發現醉倒在一家小酒館裡。 國王大怒,從此音樂家的生活發生了翻天覆地的變化。 國王一有機會就把瑪拉塞進某個地方的洞裡——而且案例已經夠多了——甚至有一次還派警察去東普魯士的馬林堡要塞。 只有女主角的絕望請求才迫使國王將他歸還。 1773 年,他們結婚了,儘管宗教信仰不同(伊麗莎白是新教徒,馬拉是天主教徒),儘管老弗里茨極度反對,作為真正的國父,他認為自己有權干涉甚至他的首席女主角的親密生活。 國王不由自主地放棄了這樁婚姻,將伊麗莎白交給了歌劇院的導演,這樣,上帝保佑,她不會想到在狂歡節之前懷孕。

伊麗莎白·瑪拉,正如她現在的名字,不僅享受著舞台上的成功,也享受著家庭的幸福,她在夏洛滕堡大放異彩。 但是她失去了內心的平靜。 她丈夫在宮廷和歌劇院的挑釁行為讓她的老朋友疏遠了,更不用說國王了。 曾在英國領略過自由的她,此刻卻彷彿置身於金色的牢籠之中。 在狂歡節的高潮時,她和瑪拉試圖逃跑,但在城市前哨被警衛拘留,之後這位大提琴手再次被流放。 伊麗莎白向她的主人提出了令人心碎的請求,但國王以最嚴厲的方式拒絕了她。 在她的一份請願書中,他寫道,“她因唱歌而不是寫作而獲得報酬。” 瑪拉決定報仇。 在一個莊嚴的晚會上,這位客人——俄羅斯大公帕維爾,國王想在他面前炫耀他著名的女主角,她故意漫不經心地唱歌,幾乎是低聲的,但最終虛榮心戰勝了怨恨。 她唱完最後一首詠嘆調時如此熱情,如此出色,以至於聚集在她頭上的雷雲消散,國王欣然表達了他的喜悅。

伊麗莎白一再請求國王准許她旅行,但他總是拒絕。 也許他的直覺告訴他,她再也不會回來了。 無情的歲月讓他的脊背垂死,臉上佈滿皺紋,現在讓人想起百褶裙,無法吹奏長笛,因為患關節炎的手不再聽話。 他開始放棄了。 對於年事已高的弗里德里希來說,灰狗比所有人都更珍貴。 但他以同樣的欽佩之情聆聽他的女主角,尤其是當她唱他最喜歡的部分時,當然是意大利語,因為他將海頓和莫扎特的音樂等同於最糟糕的貓音樂會。

儘管如此,伊麗莎白最終還是設法請求休假。 她在萊比錫、法蘭克福以及她最喜歡的家鄉卡塞爾受到了熱烈的歡迎。 在回來的路上,她在魏瑪舉辦了一場音樂會,歌德也參加了。 她帶病回到柏林。 國王又一次任性,不允許她去波希米亞城市特普利茨接受治療。 這是壓垮耐心之杯的最後一根稻草。 馬拉斯人最終決定逃跑,但行事極為謹慎。 然而,沒想到,他們卻在德累斯頓遇到了布呂爾伯爵,這讓他們陷入了無法形容的恐懼之中:難不成這位全能的大臣會把逃亡者的消息告訴普魯士大使? 他們是可以理解的——在他們眼前立著偉大的伏爾泰的榜樣,四分之一個世紀前,伏爾泰在法蘭克福被普魯士國王的偵探拘留。 但一切都很順利,他們越過與波西米亞的拯救邊界,經布拉格抵達維也納。 老弗里茨得知逃亡消息後,一開始大發雷霆,甚至派信使到維也納宮廷要求歸還逃犯。 維也納發來回信,一場外交照會戰爭開始了,普魯士國王出人意料地迅速放下了武器。 但他並沒有否認自己以哲學犬儒主義的方式談論馬拉的樂趣:“一個完全完全臣服於男人的女人就像一隻獵犬:她被踢得越多,她就越忠於主人。”

起初,對丈夫的忠誠並沒有給伊麗莎白帶來多少好運。 維也納宮廷對這位“普魯士”女主角頗為冷淡,唯獨年邁的瑪麗-特蕾莎大公夫人表現出誠意,給她寫了一封推薦信給自己的女兒、法國王后瑪麗·安托瓦內特。 這對夫婦的下一站是慕尼黑。 這時,莫扎特在這裡上演了他的歌劇《伊多梅內奧》。 據他說,伊麗莎白“沒有幸取悅他”。 “她做得太少,不像個混蛋(這是她的角色),但做得太多,無法用美妙的歌聲打動人心。”

莫扎特很清楚,就伊麗莎白·瑪拉而言,她對他的作品評價不高。 也許這影響了他的判斷。 對我們來說,還有更重要的事情:在這種情況下,兩個彼此陌生的時代發生了碰撞,舊時代承認音樂技巧在歌劇中的優先地位,而新時代則要求音樂和聲音的從屬地位到戲劇性的動作。

Maras 一家一起舉辦音樂會,碰巧一位英俊的大提琴手比他不優雅的妻子更成功。 但在巴黎,在 1782 年的一場演出後,她成為了舞台上的無冕之王,在此之前,她的主人是葡萄牙本土女低音露西婭·托迪 (Lucia Todi)。 儘管首席女主角之間的語音數據存在差異,但還是出現了激烈的競爭。 音樂劇巴黎有好幾個月分為托德派和馬拉派,狂熱地獻身於他們的偶像。 瑪拉證明了自己如此出色,以至於瑪麗·安托瓦內特 (Marie Antoinette) 授予她法國第一歌手的稱號。 現在倫敦也想听聽著名的首席女歌手,儘管她是德國人,但歌聲美妙絕倫。 當然,那裡沒有人記得整整二十年前那個絕望地離開英格蘭回到歐洲大陸的乞丐女孩。 現在她又回到了榮耀的光環中。 萬神殿的第一場音樂會——她已經贏得了英國人的心。 自亨德爾時代偉大的首席女歌手以來,她所獲得的榮譽從未有過。 威爾士親王成為她的狂熱崇拜者,很可能不僅被高超的歌唱技巧所征服。 反過來,與其他任何地方不同,她在英國感到賓至如歸,這並非沒有理由,對她來說,用英語說和寫是最容易的。 後來,當意大利歌劇季開始時,她也在皇家劇院獻唱,但她最大的成功是倫敦人會銘記很久的音樂會表演。 她主要演奏亨德爾的作品,英國人略微改變了亨德爾姓氏的拼寫,躋身國內作曲家之列。

他逝世 258 週年是英格蘭的歷史性事件。 這次慶祝活動持續了三天,其中心是清唱劇“彌賽亞”的演出,喬治二世國王本人也出席了演出。 由270名樂手組成的管弦樂隊,XNUMX人的合唱團站在舞台上,在他們發出的浩浩蕩蕩的聲音之上,伊麗莎白瑪拉獨一無二的美妙聲音響起:“我知道我的救世主還活著。” 善解人意的英國人真正欣喜若狂。 隨後,瑪拉寫道:“當我把我的整個靈魂都投入到我的話語中,歌唱偉大和神聖,歌唱對一個人來說永恒有價值的東西時,我的聽眾充滿信任,屏住呼吸,同情,傾聽我的聲音,我對自己來說似乎是一個聖人”。 這些不可否認的真誠話語,寫於高齡,修正了粗略了解瑪拉作品時很容易形成的最初印象:她能夠非凡地掌握自己的聲音,滿足於宮廷壯麗歌劇的表面光彩並且不想要任何其他東西。 原來她做到了! 在英國,十八年來,她一直是亨德爾清唱劇的唯一表演者,在那裡她以“天使般的方式”演唱海頓的“創世”——一位熱情的聲樂鑑賞家如此回應——瑪拉變成了一位偉大的藝術家。 一位了解希望破滅、重生和失望的老婦人的情感經歷無疑有助於加強她歌唱的表現力。

與此同時,她繼續成為宮廷寵兒,收入空前的“絕對首席女主角”。 然而,最偉大的勝利在美聲唱法的故鄉等待著她,在都靈——撒丁島國王邀請她到他的宮殿——在威尼斯,從第一場演出開始,她就展示了她對當地名人布里吉達·班蒂 (Brigida Banti) 的優越感。 被瑪拉的歌聲激怒的歌劇愛好者以最不尋常的方式向她致敬:歌手一唱完詠嘆調,他們就用一陣花雨灑滿聖塞繆爾劇院的舞台,然後把她的油畫肖像帶到斜坡上,並手持火炬,帶領歌手穿過歡騰的觀眾人群,用大聲的吶喊表達他們的喜悅。 必須假設,伊麗莎白·瑪拉 (Elizabeth Mara) 於 1792 年在前往英國的途中抵達革命的巴黎後,她所看到的這張照片一直縈繞在她心頭,提醒她幸福的無常。 而這裡歌者被人群包圍,而是一群群正處於狂熱和瘋狂狀態的人。 在新橋上,她的前任贊助人瑪麗·安托瓦內特 (Marie Antoinette) 被帶到她身邊,臉色蒼白,穿著囚服,遭到人群的噓聲和辱罵。 瑪拉淚流滿面,驚恐地從馬車窗子後退,想要盡快離開叛亂之城,這可沒那麼容易。

在倫敦,她丈夫的可恥行為毒害了她的生活。 作為一個酒鬼和粗暴的人,他在公共場所用滑稽動作向伊麗莎白妥協。 她花了很多年才不再為他找藉口:離婚直到 1795 年才發生。要么是因為對失敗的婚姻感到失望,要么是在年邁的女人對生活的渴望的影響下但早在離婚之前,伊麗莎白就遇到了兩個幾乎像她兒子一樣的男人。

當她在倫敦遇到一位二十六歲的法國人時,她已經四十二歲了。 古老貴族家庭的後代亨利·布斯卡林是她最忠實的崇拜者。 然而,她有點盲目,更喜歡一個名叫弗洛里奧的長笛演奏家,一個最普通的人,而且比她小二十歲。 隨後,他成為了她的軍需官,履行這些職責直到她晚年,並以此賺了很多錢。 她與布斯卡倫 (Buscaren) 建立了長達 XNUMX 年的奇妙關係,這段關係是愛情、友誼、渴望、優柔寡斷和猶豫的複雜混合體。 他們之間的通信直到她八十三歲才結束,而他——終於! – 在偏遠的馬提尼克島上組建家庭。 他們感人的信件以已故維特的風格寫成,給人一種有點滑稽的印象。

1802年,瑪拉離開了倫敦,倫敦以同樣的熱情和感激之情向她告別。 她的聲音幾乎不失韻味,在她生命的秋天,她帶著自尊,從輝煌的巔峰緩緩墜落。 她參觀了她童年在柏林卡塞爾令人難忘的地方,那裡沒有忘記死去已久的國王的女主角,她參加了一場教堂音樂會,吸引了成千上萬的聽眾。 甚至曾經對她非常冷淡的維也納居民,現在也拜倒在她的腳下。 貝多芬是個例外——他仍然對瑪拉持懷疑態度。

然後俄羅斯成為她人生道路上的最後一站。 多虧了她的大名,她立即被聖彼得堡宮廷接納。 她不再在歌劇中唱歌,而是在音樂會和與貴族的晚宴上表演帶來瞭如此多的收入,使她本已可觀的財富顯著增加。 起初她住在俄羅斯的首都,但在 1811 年她搬到了莫斯科並大力從事土地投機活動。

邪惡的命運阻止了她在輝煌和繁榮中度過生命的最後幾年,這是通過多年在歐洲各個舞台上的歌唱獲得的。 在莫斯科大火的大火中,她已經毀滅了一切,她自己也不得不再次逃離,這次是為了逃離戰爭的恐怖。 一夜之間,她雖然沒有變成乞丐,但卻變成了一個可憐的女人。 以她的一些朋友為榜樣,伊麗莎白繼續狂歡。 在一個擁有彎曲狹窄街道的古老省城,僅以其輝煌的漢薩同盟歷史而自豪,但仍然有一個德國劇院。 在知名市民中的聲樂藝術鑑賞家意識到他們的小鎮因一位偉大的首席女歌手的存在而變得幸福之後,其中的音樂生活異常地複蘇。

然而,一件事促使老太婆離開了熟悉的地方,踏上了千里萬里的長途跋涉,充滿了各種意外。 1820年,她站在倫敦皇家劇院的舞台上,高唱古列爾米的迴旋曲、亨德爾清唱劇《所羅門》中的詠嘆調、帕爾的卡瓦蒂娜——今年已經七十一歲了! 支持的評論家從各個方面稱讚她“高貴而有品位,優美的花腔和無法模仿的顫音”,但實際上她當然只是前伊麗莎白·瑪拉的影子。

促使她英勇地從雷瓦爾搬到倫敦的並不是對名聲的渴望。 考慮到她的年齡,她的動機似乎不太可能:充滿渴望,她期待著來自遙遠的馬提尼克島的朋友和情人布斯卡倫的到來! 信件飛來飛去,彷彿服從著某人神秘的意志。 “你也有空嗎? 他問。 “不要猶豫,親愛的伊麗莎白,告訴我你的計劃是什麼。” 我們還沒有得到她的回答,但眾所周知,她在倫敦等了他一年多,中斷了她的課程,只是在那之後,在她返回 Revel 的路上,在柏林停留時,她得知 Buscarin 已經抵達巴黎。

但為時已晚。 甚至是為了她。 她沒有急於投入朋友的懷抱,而是急於幸福的孤獨,急於到達地球上她感覺如此美好和平靜的角落——狂歡。 然而,通信又持續了十年。 在他從巴黎寄來的最後一封信中,布斯卡林報告說,歌劇地平線上出現了一顆新星——威廉敏娜·施羅德-德夫里恩。

伊麗莎白·瑪拉此後不久就去世了。 新一代已經取而代之。 Anna Milder-Hauptmann 是貝多芬的第一位 Leonore,她在俄羅斯時曾向 Frederick 大帝的前首席女主角致敬,現在她自己也成了名人。 柏林、巴黎、倫敦為亨麗埃塔·桑塔格和威廉明·施羅德-德夫里特鼓掌。

沒有人對德國歌手成為偉大的首席女歌手感到驚訝。 但是瑪拉為他們鋪平了道路。 她理所當然地擁有手掌。

K. Khonolka(翻譯——R. Solodovnyk,A. Katsura)