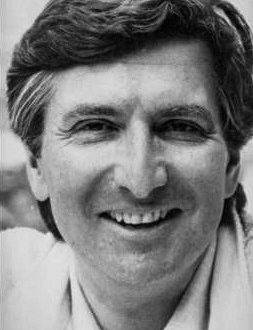

朱塞佩·賈科米尼 |

朱塞佩賈科米尼

朱塞佩·賈科米尼這個名字在歌劇界家喻戶曉。 這不僅是最著名,也是最奇特的男高音之一,這要歸功於特別黑暗的男中音。 賈科米尼 (Giacomini) 是威爾第 (Verdi) 命運的力量 (The Force of Destiny) 中唐·阿爾瓦羅 (Don Alvaro) 這個困難角色的傳奇表演者。 這位藝術家多次來到俄羅斯,在那裡他在表演(馬林斯基劇院)和音樂會上演唱。 Giancarlo Landini 與 Giuseppe Giacomini 交談。

你是如何發現自己的聲音的?

我記得我的聲音總是很有趣,即使是在我很小的時候。 十九歲那年,利用我的機會成就一番事業的想法深深地吸引了我。 有一天,我和一群人一起乘公共汽車去維羅納,去競技場聽歌劇。 坐在我旁邊的是加埃塔諾·貝托 (Gaetano Berto),他是一名法律系學生,後來成為一名著名律師。 我唱歌。 他很驚訝。 對我的聲音感興趣。 他說我需要學習。 他富裕的家庭為我進入帕多瓦的音樂學院提供了具體的幫助。 那些年,我邊學習邊工作。 曾在里米尼附近的加比切 (Gabicce) 擔任服務員,在一家糖廠工作。

如此艱難的青春歲月,對你的個人形成有何意義?

很大。 我可以說我了解生活和人。 我明白什麼是勞動、努力,我知道金錢、貧窮和財富的價值。 我的性格很難相處。 我經常被誤解。 一方面,我固執,另一方面,我又容易內向、憂鬱。 我的這些品質常常與不安全感相混淆。 這樣的評估影響了我與戲劇界的關係……

從你出道到成名,快十年了。 如此長時間的“訓練”到底是什麼原因?

十年來,我已經完善了我的技術包袱。 這使我能夠組織最高級別的職業生涯。 我花了十年時間擺脫聲樂老師的影響,了解我樂器的本質。 多年來,我一直被建議減輕我的聲音,減輕它,放棄作為我聲音標誌的男中音音色。 相反,我意識到我必須使用這種著色並在其基礎上找到新的東西。 必須讓自己擺脫模仿像 Del Monaco 這樣危險的聲樂模特。 我必須為我的聲音尋找支持,它們的位置,更適合我的聲音製作。 我意識到歌手真正的老師是幫助找到最自然的聲音,讓你按照自然數據工作,不將已知理論應用到歌手身上的人,這會導致聲音丟失。 一個真正的大師是一個微妙的音樂家,他會把你的注意力吸引到不和諧的聲音、分句的缺點上,警告你不要對你自己的本性施加暴力,教你正確地使用用於發射的肌肉。

在您的職業生涯初期,哪些聲音已經“不錯”,哪些聲音還需要改進?

在中心,也就是從中心的“to”到“G”和“A flat”,我的聲音起作用了。 過渡聲音通常也不錯。 然而,經驗讓我得出結論,將過渡區的開頭移到 D 是有用的。你準備過渡越仔細,結果就越自然。 相反,如果你拖延,在“F”上保持開放的聲音,那麼高音符就會有困難。 我的聲音不完美的是最高音,純 B 和 C。為了唱這些音符,我“按下”並尋找它們在頂部的位置。 根據經驗,我意識到如果支撐向下移動,則高音符會被釋放。 當我學會將隔膜保持在盡可能低的水平時,我喉嚨裡的肌肉得到了釋放,我變得更容易達到更高的音符。 它們也變得更具音樂性,並且與我聲音的其他聲音更加一致。 這些技術上的努力有助於調和我聲音的戲劇性與喘不過氣來唱歌的需要以及聲音製作的柔和度。

哪些威爾第歌劇最適合您的嗓音?

毫無疑問,命運之力。 阿爾瓦羅的靈性與我的微妙、憂鬱的嗜好相得益彰。 我對派對的氣氛很滿意。 這主要是中央的tessitura,但是它的線條非常多樣,它也影響到高音的區域。 這有助於喉嚨擺脫緊張。 這種情況與一個人發現自己必須演奏鄉村榮譽中的一些段落的情況完全相反,其音質集中在“mi”和“sol”之間。 這會使喉嚨變硬。 我不喜歡 Manrico 在 Troubadour 中的部分。 她經常使用她的聲音的上半部分,這有助於改變適合我身體的位置。 撇開 cabaletta Di quella pira 中的胸部 C,Manrico 的部分是我聲音上部區域難以實現的那種 tessitura 的一個例子。 拉達梅斯部分的音域非常陰險,在整個歌劇過程中使男高音的聲音經受了艱難的考驗。

奧賽羅的問題仍然存在。 這個角色的聲樂風格並不像人們普遍認為的那樣需要太多的男中音泛音。 必須記住,要唱奧賽羅,您需要許多表演者所沒有的響度。 發聲需要威爾第寫作。 我還要提醒您,如今許多指揮家傾向於強調管弦樂隊在《奧賽羅》中的重要性,創造真正的“聲音雪崩”。 這增加了對任何聲音的挑戰,即使是最強大的聲音。 只有理解聲音要求的指揮才能有尊嚴地演唱奧賽羅的部分。

你能說出讓你的聲音處於正確和有利條件下的指揮的名字嗎?

毫無疑問,祖賓梅塔。 他設法強調了我聲音的尊嚴,他用那種平靜、親切和樂觀的態度包圍了我,這讓我能夠以最好的方式表達自己。 Meta 知道歌唱有其自身的特點,超越了樂譜的語言學方面和節奏的節拍指示。 我記得托斯卡在佛羅倫薩的排練。 當我們唱到詠嘆調“E lucevan le stelle”時,指揮讓管弦樂隊跟著我,強調歌聲的表現力,讓我有機會跟隨普契尼的樂句。 對於其他指揮家,即使是最傑出的指揮家,情況也並非總是如此。 正是與托斯卡,我將指揮家的不太愉快的回憶聯繫在一起,他們的嚴格和僵化使我的聲音無法完全表達。

普契尼的聲樂創作和威爾第的聲樂創作:你能比較一下嗎?

普契尼的演唱風格本能地把我的聲音吸引到歌聲中,普契尼的詩句充滿了旋律的力量,帶著歌聲,讓情感的爆發自然而然。 另一方面,威爾第的寫作需要更多的深思熟慮。 圖蘭朵第三幕的結局展示了普契尼演唱風格的自然性和獨創性。 從第一個音符開始,男高音的喉嚨發現寫作已經改變,以前場景的靈活性不復存在,阿爾法諾不能,或者不想,在最後的二重奏中使用普契尼的風格,他的製作方式聲音在歌唱,這是無與倫比的。

普契尼的歌劇中,哪幾部最接近你?

毫無疑問,西方女孩和近年的圖蘭朵。 卡拉夫的部分非常陰險,尤其是在第二幕中,聲樂寫作主要集中在聲音的上部區域。 當詠嘆調“今夜無人入睡”的時刻到來時,喉嚨有變硬而無法進入釋放狀態的風險。 同時,毫無疑問,這個角色是偉大的,帶來了極大的滿足感。

你喜歡什麼歌劇?

二:Pagliacci 和 André Chenier。 Chenier 是一個可以給男高音帶來職業所能給予的最大滿足感的角色。 這部分同時使用低音音域和超高音符。 Chenier 擁有一切:戲劇男高音、抒情男高音、第三幕中的論壇報朗誦、熱情的情感流露,例如獨白“Come un bel di maggio”。

有的戲你不唱後悔,有的唱你後悔嗎?

我將從我不應該表演的一部開始:美狄亞,1978 年在日內瓦。 凱魯比尼冰冷的新古典主義聲樂風格,對於我這樣的嗓音,以及像我這樣有氣質的男高音,並沒有帶來任何滿足感。 我很遺憾我沒有在參孫和大利拉唱歌。 在我沒有時間好好研究它的時候,我得到了這個角色。 沒有更多的機會出現了。 我認為結果可能很有趣。

你最喜歡哪些劇院?

地鐵在紐約。 那裡的觀眾真的對我的努力給予了回報。 不幸的是,從 1988 年到 1990 年的三個賽季裡,萊文和他的隨從們沒有給我機會展示我應得的方式。 他寧願把重要的首演委託給比我知名度更高的歌手,讓我躲在陰影裡。 這決定了我去其他地方嘗試的決定。 在維也納歌劇院,我取得了成功並獲得了相當大的認可。 最後,我想提一提東京觀眾令人難以置信的熱情,我在這座城市獲得了真正的起立鼓掌。 我記得在安德烈·謝尼埃 (Andre Chenier) 的“即興表演”之後獲得的掌聲,這是自德爾·莫納哥 (Del Monaco) 以來日本首都從未表演過的表演。

意大利劇院怎麼樣?

我對他們中的一些人有著美好的回憶。 1978 年至 1982 年間,我在卡塔尼亞的貝里尼劇院首次亮相,擔任重要角色。 西西里民眾熱情地接待了我。 1989 年在維羅納競技場的那個賽季非常精彩。 我的狀態很好,唐·阿爾瓦羅的表演是最成功的。 儘管如此,我必須抱怨我與意大利劇院的關係不如與其他劇院和其他觀眾的關係那麼密切。

對 Giuseppe Giacomini 的採訪發表在 l'opera 雜誌上。 Irina Sorokina 的意大利語出版和翻譯。

1970 年首次亮相(Vercelli,Pinkerton 部分)。 他在意大利劇院唱歌,自 1974 年以來他在斯卡拉歌劇院演出。 自 1976 年起在大都會歌劇院演出(1982 年在威爾第的《命運的力量》中飾演阿爾瓦羅,以及在《麥克白》中飾演麥克德夫的其他角色)。 在 Arena di Verona 音樂節上反复演唱(在 Radamès 最好的部分之一,1982 年)。 1986年,他在聖地亞哥演出了《奧賽羅》一角,大獲成功。 最近的演出包括維也納歌劇院的曼里科和考文特花園的卡拉夫(均為 1996 年)。 其中的部分還有蒙特威爾第的《波佩亞的加冕》中的羅恩格林、尼祿、卡瓦拉多西、西方女孩中的迪克約翰遜等。穆蒂,飛利浦)。

E.佐多科夫,1999