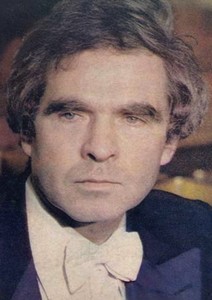

列夫·尼古拉耶維奇·弗拉森科 |

列夫弗拉先科

在音樂世界之前,有些城市具有特殊的優點,例如敖德薩。 多少光輝的名字在戰前的歲月裡獻給了音樂會的舞台。 第比利斯是 Rudolf Kerer、Dmitry Bashkirov、Eliso Virsalazze、Liana Isakadze 和許多其他著名音樂家的出生地,有值得驕傲的地方。 列夫·尼古拉耶維奇·弗拉先科 (Lev Nikolaevich Vlasenko) 也在格魯吉亞首都開始了他的藝術之路——這座城市有著悠久而豐富的藝術傳統。

就像未來的音樂家經常遇到的情況一樣,他的第一位老師是他的母親,她曾在第比利斯音樂學院的鋼琴係自學。 一段時間後,Vlasenko 去了著名的格魯吉亞教師 Anastasia Davidovna Virsaladze,畢業後在她的班級學習,這是一所為期十年的音樂學校,然後是音樂學院的第一年。 並且,跟隨許多人才的道路,他搬到了莫斯科。 自 1948 年以來,他一直是 Yakov Vladimirovich Flier 的學生之一。

這些年對他來說並不容易。 他同時是兩所高等教育機構的學生:除了音樂學院,Vlasenko 還在外國語學院學習(並按時成功完成學業); 這位鋼琴家精通英語、法語和意大利語。 然而這個年輕人有足夠的精力和力量來做所有的事情。 在音樂學院,他越來越多地在學生聚會上演出,他的名字在音樂界家喻戶曉。 然而,人們對他的期望更高。 事實上,1956 年弗拉森科在布達佩斯的李斯特比賽中獲得一等獎。

兩年後,他再次參加表演音樂家比賽。 這一次,在他位於莫斯科的家中,在第一屆國際柴可夫斯基鋼琴比賽中,這位鋼琴家獲得了二等獎,僅次於當時正處於其巨大才華全盛時期的范克萊本。

Vlasenko 說:“從音樂學院畢業後不久,我就被徵召加入了蘇聯軍隊。 大約有一年我沒有接觸過樂器——我生活在完全不同的想法、行為和擔憂中。 而且,當然,對音樂非常懷舊。 當我複員後,我開始以三倍的精力工作。 顯然,在我的表演中,當時有某種情感上的新鮮感,未耗盡的藝術力量,以及對舞台創造力的渴望。 它在舞台上總是有幫助:它在那個時候也幫助了我。

這位鋼琴家說,他曾經被問到這樣一個問題:在布達佩斯或莫斯科的哪項考試中,他的考試難度更大? “當然,在莫斯科,”他在這種情況下回答說,“我演出的柴可夫斯基比賽在我們國家是第一次舉行。 首次 – 這說明了一切。 他引起了極大的興趣——他將蘇聯和外國最傑出的音樂家聚集在評審團中,吸引了最廣泛的觀眾,成為廣播、電視和新聞界關注的焦點。 在這場比賽中演奏是極其困難和負責任的——每次鋼琴比賽都值得緊張……”

在知名音樂比賽中的勝利——Vlasenko 在布達佩斯贏得的“金牌”和他在莫斯科贏得的“銀牌”被視為重大勝利——為他打開了通往大舞台的大門。 他成為一名專業的音樂會表演者。 他在國內外的演出吸引了無數聽眾。 然而,他不僅作為一名音樂家受到關注,他還擁有寶貴的獲獎者王權。 從一開始對他的態度就不同了。

在舞台上,就像在生活中一樣,有些人的性格受到普遍的同情——直接、開放、真誠。 Vlasenko 作為其中的藝術家。 你總是相信他:如果他對詮釋一部作品充滿熱情,那麼他是那麼真正的熱情、激動——那麼激動; 不然的話,他也瞞不住。 所謂的表演藝術不是他的領域。 他不行動,也不掩飾; 他的座右銘可能是:“我說我的想法,我表達我的感受。” 海明威用美妙的詞來形容他的一位英雄:“他從內心深處是真正的、人性化的美麗:他的微笑來自內心或來自一個人的靈魂,然後愉快而坦率地來到他的內心。面,也就是照亮了臉” (海明威 E. 河那邊,樹蔭下。- M., 1961. S. 47.). 在他最美好的時刻聆聽弗拉先科,恰好你會記住這些話。

與鋼琴家見面時還有一件事給公眾留下深刻印象——他的舞台 社交性. 很少有人在舞台上把自己封閉起來,因為興奮而退縮嗎? 其他人是冷漠的,天性克制的,這在他們的藝術中表現得淋漓盡致:用一種常見的說法,他們不是很“善於交際”,他們讓聽眾彷彿與自己保持一定距離。 對於 Vlasenko,由於他的天賦(無論是藝術天賦還是人類天賦)的特殊性,很容易就好像自己一樣與觀眾建立聯繫。 第一次聽他講話的人有時會感到驚訝——給人的印像是他們早就知道他是一位藝術家。

那些與弗拉先科的老師雅科夫·弗拉基米羅維奇·弗萊爾 (Yakov Vladimirovich Flier) 教授關係密切的人認為,他們有很多共同點——明亮的流行氣質、慷慨的情感流露、大膽、包羅萬象的演奏方式。 真的是。 弗拉先科抵達莫斯科後成為 Flier 的學生,並且是最親密的學生之一,這並非巧合。 後來他們的關係發展成了友誼。 然而,即使從他們的曲目中也可以看出這兩位音樂家在創作本質上的親緣關係。

音樂廳的老前輩們都清楚地記得 Flier 曾在李斯特的曲目中大放異彩; 事實上,弗拉先科也以李斯特的作品首次亮相(1956 年在布達佩斯參加比賽),這是有規律的。

“我愛這位作家,”列夫·尼古拉耶維奇 (Lev Nikolaevich) 說,“他驕傲的藝術姿態、高貴的悲情、壯觀的浪漫長袍和雄辯的表達方式。 碰巧在李斯特的音樂中我總是很容易找到自己……我記得從小我就特別喜歡演奏它。

然而,弗拉先科不僅 開始 從李斯特到大型音樂會舞台。 許多年後的今天,這位作曲家的作品是他節目的中心——從練習曲、狂想曲、改編曲、“流浪歲月”循環曲目到奏鳴曲和其他大型作品。 因此,1986/1987 樂季莫斯科愛樂樂團的一個顯著事件是弗拉森科演奏了李斯特的兩部鋼琴協奏曲“死亡之舞”和“匈牙利主題幻想曲”; 由 M. Pletnev 指揮的管弦樂隊伴奏。 (今晚是獻給作曲家誕辰 175 週年的。)在公眾中的成功真的很棒。 難怪。 閃閃發光的鋼琴曲、歡快的音色、響亮的舞台“演講”、壁畫、有力的演奏風格——所有這些都是 Vlasenko 的真正元素。 在這裡,鋼琴家從對他自己最有利的一面出現。

還有一位作家與弗拉先科的關係同樣密切,就像這位作家與他的老師拉赫瑪尼諾夫的關係一樣。 在 Vlasenko 的海報上,您可以看到鋼琴協奏曲、前奏曲和拉赫瑪尼諾夫的其他作品。 當一位鋼琴家處於“節拍上”時,他真的很擅長演奏這些曲目:他用大量的情感淹沒了聽眾,正如一位評論家所說的那樣,他以敏銳而強烈的激情“淹沒”了。 巧妙地擁有 Vlasenko 和厚實的“大提琴”音色,這些音色在拉赫瑪尼諾夫的鋼琴音樂中扮演著如此重要的角色。 他的手又重又軟:用“油”作畫比干澀的“圖形”更貼近他的本性; – 可以說,按照繪畫開始的類比,對他來說,寬刷子比削尖的鉛筆更方便。 但是,自從我們談論他對拉赫瑪尼諾夫戲劇的詮釋以來,弗拉森科的主要內容可能是他 能夠接受整個音樂形式. 自由自然地擁抱,不要被一些小事分心; 順便說一句,這正是拉赫瑪尼諾夫和弗萊爾的表演方式。

最後,還有作曲家,根據 Vlasenko 的說法,多年來,他幾乎成為他最親近的人。 這是貝多芬。 事實上,貝多芬的奏鳴曲,主要是悲愴、農曆、第二、第十七、熱情、小事、變奏曲、幻想曲(作品 77),構成了弗拉森科七八十年代曲目的基礎。 一個有趣的細節:Vlasenko 並沒有將自己稱為音樂冗長對話的專家——對於那些知道如何並喜歡用語言來解釋音樂的人,儘管如此,Vlasenko 還是多次在中央電視台講述了關於貝多芬的故事。

“隨著年齡的增長,我發現這位作曲家對我越來越有吸引力,”這位鋼琴家說。 “很長一段時間以來,我都有一個夢想——演奏他的五首鋼琴協奏曲。” 列夫·尼古拉耶維奇 (Lev Nikolaevich) 在最後一個賽季中出色地實現了這個夢想。

當然,Vlasenko 作為專業的客座表演者應該轉向各種各樣的音樂。 他的表演武庫包括斯卡拉蒂、莫扎特、舒伯特、勃拉姆斯、德彪西、柴可夫斯基、斯克里亞賓、普羅科菲耶夫、肖斯塔科維奇……然而,他在這個曲目上的成功,有些離他近,有些遠,並不相同,並不總是穩定和甚至。 然而,人們不應該感到驚訝:Vlasenko 有一種非常明確的表演風格,其基礎是廣泛而全面的技巧; 他打球真的像個男人——強壯、清晰、簡單。 它在某個地方令人信服,並且完全令人信服,但在某個地方並不完全。 如果您仔細研究 Vlasenko 的節目,您會發現他謹慎地接近肖邦,這並非巧合……

說到о 由藝術家表演,不可能不注意到他近年來節目中最成功的作品。 這裡有李斯特的B小調奏鳴曲和拉赫瑪尼諾夫的練習曲-繪畫、斯克里亞賓的第三奏鳴曲和吉納斯特拉的奏鳴曲、德彪西的意象和他的歡樂之島、胡梅爾的降E大調迴旋曲和阿爾貝尼茲的科爾多瓦……從1988年開始,弗拉森科的海報就被看到了第二奏鳴曲BA Arapov,最近由他學習,以及 Bagatelles,Op。 126 貝多芬,前奏曲,作品。 11 和 12 斯克里亞賓(也是新作品)。 在對這些作品和其他作品的詮釋中,弗拉森科現代風格的特徵或許尤為清晰可見:藝術思想的成熟和深度,以及不隨時間消退的活潑而強烈的音樂感。

自 1952 年以來,列夫·尼古拉耶維奇 (Lev Nikolaevich) 一直在任教。 起初,在莫斯科合唱團學校,後來在 Gnessin 學校。 1957年起任莫斯科音樂學院教師; 在他的課堂上,N. Suk、K. Oganyan、B. Petrov、T. Bikis、N. Vlasenko 和其他鋼琴家獲得了舞台生活的門票。 M. Pletnev 跟隨 Vlasenko 學習了幾年——在他最後一年在音樂學院和作為助理實習生。 也許這些是 Lev Nikolaevich 教學傳記中最精彩、最激動人心的幾頁……

教學就是不斷地回答一些問題,解決生活、教育實踐和學生青春期提出的無數意想不到的問題。 例如,在選擇教育和教學曲目時應該考慮什麼? 你如何與學生建立關係? 如何上課才能盡可能有效? 但是,對於音樂學院的任何老師來說,最大的焦慮可能來自於學生的公開表演。 而年輕的音樂家們自己也在堅持不懈地從教授那裡尋找答案:舞台成功需要什麼? 是否有可能以某種方式準備、“提供”它? 同時,顯而易見的事實——例如,他們說必須充分學習該程序,在技術上“完成”,以及“一切都必須解決並出來”——很少有人會感到滿意。 Vlasenko 知道,在這種情況下,只有根據自己的經驗,才能說出真正有用和必要的東西。 只有你從他經歷過的、經歷過的開始。 其實,這正是他所教導的人對他的期望。 “藝術是個人生活的體驗,以圖像和感覺的形式講述,”安·托爾斯泰寫道,“ 自稱是概括的個人經驗» (Tolstykh VI 藝術與道德。- M., 1973. S. 265, 266。). 教學的藝術,更是如此。 因此,Lev Nikolaevich 樂於提及自己的表演實踐——無論是在課堂上、在學生中,還是在公開對話和採訪中:

“一些不可預測、莫名其妙的事情在舞台上不斷發生。 例如,我可以在到達音樂廳時得到充分休息,為表演做好準備,對自己充滿信心——鍵盤彈奏曲會在沒有太多熱情的情況下通過。 反之亦然。 我可以在這樣一種狀態上台,似乎我無法從樂器中提取出一個音符——遊戲會突然“開始”。 一切都會變得輕鬆、愉快……這是怎麼回事? 不知道。 而且可能沒有人知道。

儘管為了方便您在舞台上停留的最初幾分鐘,可以預見一些事情——而且它們是最困難、最不安、最不可靠的……——我認為這仍然是可能的。 例如,重要的是程序的構建及其佈局。 每個表演者都知道這有多麼重要——而且恰恰與流行的幸福問題有關。 原則上,我傾向於以一首我感到盡可能平靜和自信的樂曲開始協奏曲。 彈奏時,我盡可能地聆聽鋼琴的聲音; 適應房間的聲學效果。 總之,我力求全身心投入,沉浸在表演過程中,對自己所做的事情產生興趣。 這是最重要的——要有興趣,得意忘形,全神貫注於比賽。 然後興奮開始逐漸消退。 或者,也許您只是不再注意它。 從這裡開始,它已經邁向了所需的創造性狀態。

Vlasenko 非常重視公開演講之前的一切。 “我記得有一次我和出色的匈牙利鋼琴家 Annie Fischer 談論這個話題。 演唱會那天,她有一個特別的例程。 她幾乎什麼都不吃。 一個不加鹽的煮雞蛋,就是這樣。 這有助於她在舞台上找到必要的心理生理狀態——緊張地樂觀、快樂地興奮,甚至可能有點興奮。 那種特別微妙和敏銳的感覺出現了,這對於音樂會表演者來說是絕對必要的。

順便說一下,這一切都很容易解釋。 如果一個人吃飽了,通常會陷入一種洋洋自得的放鬆狀態,不是嗎? 就其本身而言,它可能既愉快又“舒適”,但不太適合在觀眾面前表演。 因為只有內心通電,所有精神之弦都在緊張顫動的人,才能引起觀眾的共鳴,推向共鳴……

因此,有時會發生同樣的事情,就像我上面已經提到的那樣。 似乎一切都有助於成功的表演:藝術家感覺良好,內心平靜,平衡,幾乎對自己的能力充滿信心。 音樂會是無色的。 沒有情緒流。 當然,還有聽眾的反饋……

簡而言之,調試是必要的,演出前夕的日常作息——尤其是飲食——是必要的。

但是,當然,這只是問題的一方面。 而是外在的。 總的來說,藝術家的整個生活——理想情況下——應該是這樣的:他總是在任何時候都準備好用他的靈魂來回應崇高的、精神化的、詩意的美。 大概不用證明,一個愛好藝術,愛好文學、詩歌、繪畫、戲劇的人,比一般人更崇尚高尚的情懷,他的興趣都集中在這個領域。普通的,物質的,日常的。

年輕的藝術家經常在表演前聽到:“別想觀眾! 它干擾! 在舞台上只想著你自己在做什麼……”。 Vlasenko 對此表示:“建議很容易……”。 他很清楚這種情況的複雜性、模糊性和二元性:

“表演時有我個人的觀眾嗎? 我注意到她了嗎? 是和不是。 一方面,當你完全進入表演過程時,就好像你不考慮觀眾一樣。 除了在鍵盤上做什麼,你完全忘記了一切。 然而……每個音樂會音樂家都有某種第六感——“觀眾的感覺”,我會說。 因此,大廳裡那些人的反應,人們對你和你的比賽的態度,你不斷地感受到。

你知道在音樂會上什麼對我來說最重要嗎? 最有啟發性的是什麼? 安靜。 因為一切都可以組織——廣告、場地入住、掌聲、鮮花、祝賀等等,除了沉默,一切都可以。 如果大廳凍結,屏住呼吸,這意味著舞台上真的發生了一些事情 - 一些重要的,令人興奮的......

當我在比賽中感覺到自己已經吸引了觀眾的注意力時,我就會爆發出巨大的能量。 作為一種塗料。 這樣的時刻對錶演者來說是極大的幸福,是他夢想的終極。 然而,就像任何巨大的快樂一樣,這種情況很少發生。

碰巧列夫·尼古拉耶維奇被問到:他相信舞台靈感嗎——他,一個職業藝術家,對他來說,在公眾面前表演本質上是一項多年來定期、大規模地表演的工作……“當然,“靈感”這個詞本身 » 由於頻繁使用而完全磨損、印記、磨損。 儘管如此,相信我,每個藝術家都準備好幾乎祈禱靈感。 這裡的感覺是獨一無二的:就好像您是正在演奏的音樂的作者; 彷彿裡面的一切都是你自己創造的。 多少新的、出乎意料的、真正成功的東西就是在這樣的舞台上誕生的! 從字面上看,在所有方面——聲音的著色、分句、節奏的細微差別等。

我會這樣說:即使在沒有靈感的情況下,也很有可能舉辦一場優秀、專業紮實的音樂會。 有很多這樣的案例。 但如果藝術家的靈感來了,音樂會就會變得令人難忘……”

如您所知,沒有可靠的方法可以在舞台上喚起靈感。 但是,列夫·尼古拉耶維奇認為,有可能創造在任何情況下都對他有利的條件,為他準備合適的場地。

“首先,一個心理上的細微差別在這裡很重要。 你需要知道並相信:你在舞台上能做的事,別人做不到。 讓它不是到處都是,而只是在某個曲目中,在一個或兩個或三個作者的作品中——沒關係,這不是重點。 我重複一遍,最主要的是感覺本身: 你怎麼玩,別人就不會玩. 他,這個想像中的“他者”,可能擁有更強的技術、更豐富的曲目、更豐富的經驗——任何東西。 但是他,然而,不會像你那樣唱這句話,他不會發現如此有趣和微妙的音色......

我現在說的這種感覺對於音樂會音樂家來說一定很熟悉。 它在舞台上的困難時刻鼓舞人心、鼓舞人心、提供幫助。

我經常想起我的老師 Yakov Vladimirovich Flier。 他總是試圖讓學生們振作起來——讓他們相信自己。 在懷疑的時刻,當我們並非一切順利時,他以某種方式灌輸了良好的精神、樂觀和良好的創作心情。 這給我們這些他班上的學生帶來了無疑的好處。

我想,幾乎每一個在大型音樂會舞台上演出的藝術家,在靈魂深處都堅信自己比別人彈得好一點。 或者,無論如何,也許他能打得更好……而且沒有必要為此責怪任何人——這種自我調整是有原因的。

… 1988 年,在桑坦德(西班牙)舉行了大型國際音樂節。 它引起了公眾的特別關注——參與者中有 I. Stern、M. Caballe、V. Ashkenazy 以及其他著名的歐洲和海外藝術家。 Lev Nikolaevich Vlasenko 的音樂會在這個音樂節的框架內取得了真正的成功。 評論家們對他的才華、技巧和“陶醉並著迷……”的快樂能力贊不絕口。在西班牙的演出,就像 Vlasenko 在 XNUMX 年代後半期的其他巡迴演出一樣,令人信服地證實了人們對他的藝術的興趣並沒有減弱。 他仍然在蘇聯和外國的現代音樂會生活中佔據顯著位置。 但保住這個位置比贏得它要困難得多。

G.齊平,1990