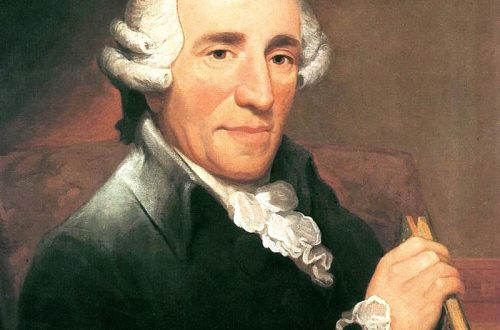

彼得·伊里奇·柴可夫斯基 |

彼得柴可夫斯基

一個世紀又一個世紀,一代又一代,我們對柴可夫斯基的熱愛,對他優美的音樂的熱愛,一直在傳承,這就是它的不朽。 D.肖斯塔科維奇

“我希望用我靈魂的全部力量傳播我的音樂,讓更多喜歡它、從中找到安慰和支持的人增加。” 在彼得·伊里奇·柴可夫斯基的這些話中,他在為音樂和人民服務時看到的藝術任務,即“真實、真誠和簡單地”與他們談論最重要、嚴肅和令人興奮的事情,得到了明確的定義。 隨著俄羅斯和世界音樂文化最豐富經驗的發展,以及對最高專業作曲技巧的掌握,這個問題的解決是可能的。 創作力量的持續緊張,每天和靈感的創作無數音樂作品構成了這位偉大藝術家一生的內容和意義。

柴可夫斯基出生於採礦工程師家庭。 從孩提時代起,他就表現出對音樂的敏銳敏感性,經常學習鋼琴,在他從聖彼得堡法學院畢業時(1859 年),他已經擅長鋼琴。 已經在司法部任職(直到 1863 年),1861 年,他進入皇家音樂學院的班級,轉入聖彼得堡音樂學院(1862 年),在那裡他跟隨 N. Zaremba 和 A. Rubinshtein 學習作曲。 從音樂學院畢業後(1865 年),柴可夫斯基受魯賓斯坦邀請在 1866 年開辦的莫斯科音樂學院任教。柴可夫斯基的活動(他教授必修課和特殊理論學科)奠定了教學傳統的基礎莫斯科音樂學院的和聲教科書的創作、各種教具的翻譯等促進了這一點。1868 年,柴可夫斯基首次發表文章支持 N. Rimsky- Korsakov 和 M. Balakirev(友好的創意與他建立了關係),並在 1871-76 年。 是 Sovremennaya Letopis 和 Russkiye Vedomosti 報紙的音樂編年史家。

這些文章以及廣泛的信件反映了作曲家的審美理想,他對 WA 莫扎特、M. 格林卡、R. 舒曼的藝術有著特別深切的同情。 與以安·奧斯特洛夫斯基為首的莫斯科藝術界和解(柴可夫斯基的第一部歌劇“Voevoda”——1868 年是根據他的戲劇創作的;在他多年的學習期間——1873 年的序曲“雷雨”——音樂玩“雪姑娘”),去卡門卡看望他的妹妹 A. Davydova 促成了童年時期對民謠的熱愛——俄羅斯,然後是烏克蘭,柴可夫斯基經常在莫斯科創作時期的作品中引用這些曲調。

在莫斯科,柴可夫斯基作為作曲家的權威正在迅速加強,他的作品不斷被出版和演出。 柴可夫斯基創造了俄羅斯音樂中不同流派的第一個經典例子——交響樂(1866、1872、1875、1877)、弦樂四重奏(1871、1874、1876)、鋼琴協奏曲(1875、1880、1893)、芭蕾舞(“天鵝湖”) , 1875 -76), 音樂會器樂作品 (“憂鬱的小夜曲”小提琴和管弦樂隊 – 1875; “洛可可主題變奏曲” 大提琴和管弦樂隊 – 1876), 寫浪漫主義, 鋼琴作品 (“四季”, 1875- 76 等)。

在作曲家的作品中,一個重要的位置被交響樂作品佔據——奇幻序曲“羅密歐與朱麗葉”(1869 年)、奇幻序曲“暴風雨”(1873 年,兩者都在 W. 莎士比亞之後)、奇幻序曲“弗朗西斯卡達里米尼” (在但丁之後,1876 年),其中柴可夫斯基作品的抒情心理和戲劇傾向在其他類型中表現得尤為明顯。

在歌劇中,通過對果戈理的抒情喜劇和奇幻故事(“ Vakula the Blacksmith” – 1870,第 72 版 – “Cherevichki” – 1874)到普希金的“Eugene Onegin” – 作曲家(2-1885 年)稱他的歌劇為抒情場景。

《葉甫蓋尼·奧涅金》和《第四交響曲》,其中深沉的人情戲劇與俄羅斯生活的真實跡象密不可分,成為莫斯科時期柴可夫斯基作品的結晶。 他們的完成標誌著一場由創造力過度緊張和不成功的婚姻造成的嚴重危機的結束。 N. von Meck 為柴可夫斯基提供的經濟支持(與她的通信從 1876 年持續到 1890 年,是研究這位作曲家藝術觀點的寶貴材料),使他有機會離開音樂學院的工作,那個時候出國改善健康。

70年代末80年代初的作品。 以表達的更大客觀性為標誌,器樂音樂流派範圍的不斷擴大(小提琴和管弦樂隊協奏曲 – 1878 年;管弦樂組曲 – 1879、1883、1884 年;弦樂團小夜曲 – 1880 年;“紀念偉大的三重奏”藝術家”(N. Rubinstein)為鋼琴、小提琴和大提琴而作 – 1882 年等),歌劇思想的規模(F. Schiller 的“奧爾良少女”,1879 年;A. Pushkin 的“Mazeppa”,1881-83 年) )、管弦樂創作(“意大利隨想曲”——1880,組曲)、音樂形式等方面的進一步完善。

自 1885 年起,柴可夫斯基就定居在莫斯科附近的克林附近(自 1891 年起 – 在克林,作曲家故居博物館於 1895 年在那裡開放)。 對獨處的創造力的渴望並不排除與俄羅斯音樂生活的深刻而持久的接觸,這種生活不僅在莫斯科和聖彼得堡,而且在基輔、哈爾科夫、敖德薩、梯弗里斯等地得到了廣泛發展。1887 年開始的演出做出了貢獻柴可夫斯基音樂的廣泛傳播。 前往德國、捷克共和國、法國、英國、美國的音樂會之旅使這位作曲家享譽全球; 與歐洲音樂家(G. Bulow、A. Brodsky、A. Nikish、A. Dvorak、E. Grieg、C. Saint-Saens、G. Mahler 等)的創造性和友好關係正在得到加強。 1893年柴可夫斯基獲英國劍橋大學音樂博士學位。

在上一時期的作品中,以節目交響曲“曼弗雷德”(根據 J. 拜倫,1885 年)、歌劇“女巫”(根據 I. Shpazhinsky,1885-87)、第五交響曲(1888 年)開始), 悲劇的開頭明顯增加,最終達到了作曲家作品的絕對頂峰——歌劇黑桃皇后 (1890) 和第六交響曲 (1893),在那裡他上升到圖像的最高哲學概括愛,生與死。 在這些作品旁邊,芭蕾舞劇《睡美人》(1889 年)和《胡桃夾子》(1892 年)、歌劇《伊奧蘭特》(根據 G. 赫茲,1891 年)出現,最終以光明與善良的勝利告終。 第六交響曲在聖彼得堡首演幾天后,柴可夫斯基突然去世。

柴可夫斯基的作品幾乎囊括了所有的音樂流派,其中規模最大的歌劇和交響樂居首位。 它們最大限度地反映了作曲家的意境,其中心是一個人內心世界的深層次過程,心靈的複雜運動,在尖銳而激烈的戲劇碰撞中流露出來。 然而,即使在這些流派中,也總是能聽到柴可夫斯基音樂的主旋律——旋律優美、抒情,直接表達人類情感,並從聽眾那裡得到同樣直接的反應。 另一方面,其他流派——從浪漫主義或微型鋼琴到芭蕾舞、器樂協奏曲或室內樂團——可以被賦予相同的交響音階、複雜的戲劇發展和深刻的抒情滲透力。

柴可夫斯基還在合唱(包括宗教)音樂領域工作,創作聲樂合奏,為戲劇表演創作音樂。 柴可夫斯基各種流派的傳統在 S. Taneyev、A. Glazunov、S. Rachmaninov、A. Scriabin 和蘇聯作曲家的作品中得以延續。 柴可夫斯基的音樂甚至在他的一生中都獲得了認可,根據 B. Asafiev 的說法,它成為人們的“必不可少的必需品”,捕捉了 XNUMX 世紀俄羅斯生活和文化的巨大時代,超越了他們,成為了全人類的財產。 它的內容是普遍的:它涵蓋了生與死、愛情、自然、童年、周圍生活的意象,它以新的方式概括和揭示了俄羅斯和世界文學的意象——普希金和果戈理、莎士比亞和但丁、俄羅斯抒情詩XNUMX 世紀下半葉的詩歌。

柴可夫斯基的音樂體現了俄羅斯文化的寶貴品質——對人的愛和同情,對人類靈魂不斷探索的非凡敏感性,對邪惡的不容忍以及對善、美和道德完美的強烈渴望——揭示了與L. Tolstoy 和 F. Dostoevsky、I. Turgenev 和 A. Chekhov 的作品。

今天,柴可夫斯基讓更多人喜歡他的音樂的夢想正在實現。 這位偉大的俄羅斯作曲家享譽世界的見證之一是以他的名字命名的國際比賽,吸引了來自不同國家的數百名音樂家來到莫斯科。

E.Tsareva

音樂位置。 世界觀。 創意之路的里程碑

1

不像“新俄羅斯音樂流派”的作曲家——巴拉基列夫、穆索爾斯基、鮑羅丁、里姆斯基-科薩科夫,儘管他們各自的創作道路各不相同,但他們都是某個方向的代表,由共同的主要目標聯合起來,目標和審美原則,柴可夫斯基不屬於任何團體和圈子。 在二十世紀下半葉俄羅斯音樂生活的各種趨勢的複雜交織和鬥爭中,他保持了獨立的地位。 許多使他更接近“Kuchkists”並引起相互吸引,但他們之間存在分歧,因此他們之間的關係始終保持一定距離。

從“極少數”陣營聽到的對柴可夫斯基的不斷指責之一是他的音樂缺乏明確表達的民族特徵。 “民族元素對柴可夫斯基來說並不總是成功的,”斯塔索夫在他的長篇評論文章“我們過去 25 年的音樂”中謹慎地評論道。 還有一次,他將柴可夫斯基與魯賓斯坦聯合起來,直接指出,這兩位作曲家“遠不是俄羅斯新音樂家及其抱負的充分代表:他們都不夠獨立,不夠強大,不夠民族化” ”

認為俄羅斯民族元素對柴可夫斯基來說是陌生的,關於他的作品過度“歐洲化”甚至“世界主義”的性質在他那個時代廣泛傳播,並且不僅由代表“新俄羅斯學派”的評論家表達. MM Ivanov 以一種特別尖銳和直接的形式表達了它。 “在所有俄羅斯作家中,”作曲家去世將近 XNUMX 年後,評論家寫道,“他 [柴可夫斯基] 永遠是最國際化的,即使他試圖用俄語思考,以接近新興俄羅斯音樂劇的眾所周知的特徵。倉庫。” “例如,我們在里姆斯基-科薩科夫身上看到的俄羅斯表達自己的方式,俄羅斯風格,他看不到……”。

對於我們這些將柴可夫斯基的音樂視為俄羅斯文化、整個俄羅斯精神遺產不可或缺的一部分的人來說,這樣的判斷聽起來荒唐可笑。 尤金·奧涅金本人的作者不斷強調他與俄羅斯生活的根源有著千絲萬縷的聯繫,以及他對俄羅斯一切事物的熱愛,從未停止將自己視為本土和密切相關的國內藝術的代表,他的命運深深地影響了他並使他擔憂。

和“庫奇主義者”一樣,柴可夫斯基是一個深信不疑的格林主義者,對“沙皇的一生”和“魯斯蘭與柳德米拉”的創造者所完成的偉大壯舉鞠躬。 “藝術領域前所未有的現象”,“真正的創意天才”——他這樣評價格林卡。 柴可夫斯基在《沙皇的一生》的最後合唱中聽到“莫扎特、格魯克或任何大師”所擁有的“壓倒性的、巨大的”,這與它的作者“並列(是的!並列) !) 莫扎特,貝多芬和任何人。” 在“Kamarinskaya”中發現柴可夫斯基“同樣是非凡天才的體現”。 他所說的整個俄羅斯交響樂學校“都在卡馬林斯卡亞,就像整棵橡樹都在橡子裡一樣”,這句話成了翅膀。 “在很長一段時間內,”他爭辯道,“俄羅斯作家將從這個豐富的資源中汲取靈感,因為耗盡它的所有財富需要花費大量時間和大量精力。”

但作為與任何“庫奇主義者”一樣的民族藝術家,柴可夫斯基在他的作品中以不同的方式解決了民間和民族的問題,並反映了民族現實的其他方面。 為尋找現代性提出的問題的答案,大多數《權杖》的作曲家都轉向了俄羅斯生活的起源,無論是歷史上的重大事件、史詩、傳說還是古老的民俗和觀念。世界。 不能說柴可夫斯基對這一切完全不感興趣。 “......我還沒有遇到一個人比我更愛俄羅斯母親,”他曾經寫道,“特別是在她的大俄羅斯部分<......>我熱情地愛一個俄羅斯人,俄羅斯人演講、俄羅斯心態、俄羅斯美女、俄羅斯風俗。 萊蒙托夫直接說 黑暗的古代珍愛的傳說 他的靈魂不動。 我什至喜歡它。

但柴可夫斯基創作興趣的主要主題不是廣泛的歷史運動或民間生活的集體基礎,而是人類精神世界的內在心理碰撞。 因此,個人在他身上勝過普遍,抒情勝過史詩。 憑藉強大的力量、深度和真誠,他在音樂中反映了個人自我意識的上升,渴望將個人從一切束縛其充分、不受阻礙的披露和自我肯定的可能性中解放出來,這是後改革時期的俄羅斯社會。 個人、主觀的元素始終存在於柴可夫斯基的作品中,無論他談論什麼主題。 因此,在他描繪民間生活或他所鍾愛的俄羅斯自然的作品中,他的作品中散發出特殊的抒情溫暖和穿透力,另一方面,由於一個人對充實的自然渴望之間的矛盾而產生的戲劇衝突的尖銳和緊張享受生活和它打破的嚴酷無情的現實。

柴可夫斯基和“新俄羅斯音樂學派”作曲家在工作大方向上的差異也決定了他們音樂語言和風格的一些特徵,特別是他們對民歌主題的實施方式。 對他們所有人來說,民歌是新的、民族獨特的音樂表達方式的豐富源泉。 但是,如果“Kuchkists”試圖在民謠旋律中發現其中固有的古老特徵,並找到與之對應的和聲處理方法,那麼柴可夫斯基將民歌視為生活周圍現實的直接元素。 因此,他並沒有試圖將其中的真正基礎與後來介紹的基礎分開,在向不同社會環境遷移和過渡的過程中,他沒有將傳統農歌與在新時代下轉型的城市歌曲分開。浪漫語調、舞蹈節奏等旋律的影響,他自由地處理它,使它服從於他個人的個人感知。

“極少數人”對柴可夫斯基和作為聖彼得堡音樂學院學生的某種偏見表現出來,他們認為這是音樂中保守主義和學術常規的大本營。 柴可夫斯基是“六十年代”一代俄羅斯作曲家中唯一一位在特殊音樂教育機構的圍牆內接受系統專業教育的人。 里姆斯基-科薩科夫後來不得不填補他專業培訓的空白,當時他開始在音樂學院教授音樂和理論學科,用他自己的話說,“成為了最好的學生之一”。 很自然,柴可夫斯基和里姆斯基-科薩科夫是 XNUMX 世紀下半葉俄羅斯兩個最大的作曲家學校的創始人,通常被稱為“莫斯科”和“彼得堡”。

音樂學院不僅為柴可夫斯基提供了必要的知識,而且還向他灌輸了嚴格的勞動紀律,因此他能夠在短期內積極的創作活動中創作出許多流派和性格最多樣化的作品,豐富了各種俄羅斯音樂藝術領域。 持續、系統的作曲工作 柴可夫斯基認為每一個認真負責地對待自己職業的真正藝術家的義務。 他指出,只有音樂才能觸動、震撼和傷害,它從靈感激發的藝術靈魂深處傾瀉而出 <...> 與此同時,你總是需要工作,一個真正誠實的藝術家不能袖手旁觀位於”。

保守的教養也促進了柴可夫斯基對傳統、對偉大古典大師的遺產的尊重態度的發展,然而,這與對新事物的偏見毫無關係。 拉羅什回憶起年輕的柴可夫斯基對一些教師“保護”他們的學生免受柏遼茲、李斯特、瓦格納的“危險”影響的願望的“無聲抗議”,讓他們保持在古典規範的框架內。 後來,同一位拉羅什寫了關於一些批評家試圖將柴可夫斯基歸類為保守傳統主義方向的作曲家的奇怪誤解,並爭辯說“先生。 與溫和的右翼相比,柴可夫斯基更接近音樂議會的極左翼。” 在他看來,他與“Kuchkists”之間的區別更多的是“量”而不是“質”。

拉羅什的判斷,儘管爭論尖銳,但基本上是公平的。 無論柴可夫斯基與“極少數人”之間的分歧和爭論有時多麼尖銳,它們都反映了 XNUMX 世紀下半葉俄羅斯音樂家基本團結的進步民主陣營內部道路的複雜性和多樣性。

在古典主義的鼎盛時期,柴可夫斯基與整個俄羅斯藝術文化有著密切的聯繫。 作為一個熱愛閱讀的人,他非常了解俄羅斯文學,並密切關注其中出現的一切新事物,經常對個別作品發表非常有趣和深思熟慮的判斷。 拜普希金的天才之賜,他的詩歌在他自己的作品中發揮了巨大的作用,柴可夫斯基非常喜歡屠格涅夫的作品,潛移默化地感受和理解費特的歌詞,這並不妨礙他欣賞這樣一個人對生活和自然的描述的豐富性。客觀作家如阿克薩科夫。

但他給 LN 托爾斯泰賦予了一個非常特殊的位置,他稱托爾斯泰為人類有史以來“最偉大的藝術天才”。 在偉大的小說家柴可夫斯基的作品中,特別被“一些 最高 對男人的愛,至高無上 可惜 對他的無助,有限和微不足道。 “這位作家,在他之前的任何人都沒有得到上天賦予的力量,迫使我們這些思想貧乏的人去理解我們道德生活深處最不可逾越的角落和縫隙,”“最深刻的賣心人, ” 在他看來,托爾斯泰作為藝術家的力量和偉大在他看來是這樣寫的。 “只有他一個人就足夠了,”柴可夫斯基說,“因此當歐洲創造的所有偉大事物都擺在他面前時,俄羅斯人不會害羞地低下頭。”

更複雜的是他對陀思妥耶夫斯基的態度。 認識到他的天才,這位作曲家並沒有像托爾斯泰那樣對他感到內心的親近。 如果在閱讀托爾斯泰時,他能流下幸福的欽佩之淚,因為“通過他的調解 感動 與理想的、至善的和人性的世界”,然後《卡拉馬佐夫兄弟》作者的“殘忍的才華”壓制了他,甚至把他嚇跑了。

在年輕一代的作家中,柴可夫斯基對契訶夫有著特殊的同情,在契訶夫的故事和小說中,他被無情的現實主義與抒情的溫暖和詩歌的結合所吸引。 如您所知,這種同情是相互的。 契訶夫對柴可夫斯基的態度在他寫給這位作曲家兄弟的信中得到了有力的證明,他在信中承認“他日夜準備在彼得·伊里奇居住的房子的門廊上站崗”——他對柴可夫斯基的欽佩是如此之大音樂家,在列夫·托爾斯泰之後,他在俄羅斯藝術中排名第二。 國內最偉大的音樂大師之一對柴可夫斯基的評價證明了這位作曲家的音樂對他那個時代最進步的俄羅斯人民來說是什麼。

2

柴可夫斯基屬於這樣一種藝術家,在這種藝術家中,個人與創意、人文與藝術如此緊密地聯繫在一起,交織在一起,幾乎不可能將兩者分開。 生活中所有讓他擔心的事情,引起痛苦或快樂、憤怒或同情的一切,他都試圖用接近他的音樂聲音的語言在他的作品中表達出來。 主觀與客觀、個人與非個人在柴可夫斯基的作品中密不可分。 這使我們可以說抒情主義是他藝術思想的主要形式,但在別林斯基賦予這一概念的廣義上。 “全部 常見,一切實質性的東西,每一個想法,每一個思想——世界和生活的主要引擎,——他寫道,——可以構成抒情作品的內容,但前提是,一般要轉化為主體的血液財產,進入他的感覺,不是與他的任何一方面有關,而是與他存在的整個完整性有關。 一切佔據、興奮、愉悅、悲傷、愉悅、平靜、擾亂的一切,總而言之,構成主體精神生活內容的一切,進入其中的一切,在其中出現的一切——所有這一切都被接受歌詞作為其合法財產。 .

別林斯基進一步解釋說,抒情主義作為一種對世界的藝術理解形式,不僅是一種特殊的、獨立的藝術,其表現範圍更為廣泛:所有其他元素,就像一個元素,讓它們存在,就像普羅米修斯的火讓宙斯的所有創造物都存在一樣……抒情元素的優勢也發生在史詩和戲劇中。

一股真摯而直接的抒情氣息籠罩著柴可夫斯基的所有作品,從親密的聲樂或鋼琴縮影到交響樂和歌劇,這絕不排除思想的深度和強烈而生動的戲劇。 一個抒情藝術家的作品內容越廣泛,他的個性越豐富,她的興趣範圍越廣泛,他的本性就越能對周圍現實的印像做出反應。 柴可夫斯基對很多事情都感興趣,對周圍發生的一切反應都非常敏銳。 可以說,在他同時代的生活中,沒有一件重大的、意義重大的事件會讓他無動於衷,也沒有引起他的這樣或那樣的反應。

就性格和思維方式而言,他是那個時代典型的俄羅斯知識分子——一個充滿深刻變革過程、充滿希望和期望,以及同樣痛苦的失望和失落的時代。 柴可夫斯基作為一個人的主要特徵之一是精神上永不滿足的躁動,這是那個時代許多俄羅斯文化領袖人物的特徵。 作曲家自己將這一特徵定義為“嚮往理想”。 在他的一生中,他強烈地,有時是痛苦地,尋求堅實的精神支持,轉向哲學或宗教,但他無法將他對世界的看法,對一個人在其中的地位和目的的看法納入一個單一的整體體系. “……我在我的靈魂中找不到形成任何堅定信念的力量,因為我就像風向標一樣,在傳統宗教和批判性思維的論點之間來回切換,”XNUMX 歲的柴可夫斯基承認道。 同樣的動機在十年後的日記中聽起來是一樣的:“生命過去了,走到了盡頭,但我什麼都沒有想過,我什至分散了它,如果遇到致命的問題,我就離開它們。”

柴可夫斯基對各種教條主義和枯燥的理性主義抽象懷有無法抗拒的反感,對各種哲學體系相對不感興趣,但他了解一些哲學家的著作並表達了他對它們的態度。 他斷然譴責當時風靡俄國的叔本華哲學。 “在叔本華的最後結論中,”他發現,“有些東西冒犯了人類的尊嚴,有些乾巴巴的、自私的,沒有被對人類的愛所溫暖。” 這篇評論的嚴厲是可以理解的。 這位藝術家將自己描述為“一個熱愛生活(儘管生活艱辛)並且同樣熱愛死亡的人”,他無法接受和分享這樣一種哲學教義,即只有向不存在、自我毀滅的過渡才是人生的終極目標。從世界邪惡中解脫出來。

相反,斯賓諾莎的哲學卻引起了柴可夫斯基的同情,並以其人性、對人的關注和熱愛吸引了他,使作曲家將這位荷蘭思想家與列夫·托爾斯泰相提並論。 斯賓諾莎觀點的無神論本質也沒有被他忽視。 “那時我忘記了,”柴可夫斯基回憶起他最近與馮·梅克的爭執時說,“可能會有像斯賓諾莎、歌德、康德這樣的人,他們沒有宗教也能過得去? 那時我忘記了,更不用說這些巨人了,還有無數人設法為自己創造了一個和諧的思想體系,取代了他們的宗教信仰。

這些詩句寫於 1877 年,當時柴可夫斯基認為自己是無神論者。 一年後,他更加強調地宣稱,正統教義的一面“長期以來一直受到我的批評,這些批評會殺死他。” 但在80年代初,他對宗教的態度發生了轉折。 “……信仰之光越來越深入我的靈魂,”他在 16 年 28 月 1881 日至 XNUMX 日從巴黎寫給馮·梅克的信中承認,“……我覺得我越來越傾向於我們唯一的據點抵禦各種災難。 我覺得我開始知道如何愛上帝,這是我以前不知道的。 沒錯,這句話立刻就被漏掉了:“我仍然有疑慮。” 但是作曲家用他靈魂的全部力量試圖淹沒這些疑慮並將它們從他自己身上趕走。

柴可夫斯基的宗教觀點仍然是複雜和模棱兩可的,更多地基於情感刺激而不是深刻而堅定的信念。 他仍然不能接受基督教信仰的一些教義。 他在其中一封信中寫道:“我對宗教沒有那麼強烈的信心,無法自信地看到死亡中新生命的開始。” 永恆的天堂幸福的想法在柴可夫斯基看來似乎是一種極其沉悶、空洞和無趣的東西:多樣性的統一。 我們怎麼能想像以無盡幸福的形式出現的永生呢?

1887年,柴可夫斯基在日記中寫道:宗教 我想找個時間詳細解釋一下我的想法,哪怕只是為了讓我自己一勞永逸地理解我的信念以及它們在推測之後開始的界限。 然而,柴可夫斯基顯然未能將他的宗教觀點統一起來,解決它們之間的所有矛盾。

他主要是被道德人文主義的一面吸引到基督教,柴可夫斯基認為基督的福音形像是活生生的,真實的,具有普通人的品質。 “雖然他是上帝,”我們在其中一篇日記中讀到,“但同時他也是一個人。 他受苦,我們也是。 我們 後悔 他,我們愛他,他的理想 並致力透過創新科技結合虛擬空間和實體互動,持續為藝術家擴闊觀眾群,優化觀眾欣賞藝術的體驗,從而推廣藝術與文化。 雙方。” 萬軍之神的想法對柴可夫斯基來說是遙遠的、難以理解的,並且會激發恐懼而不是信任和希望。

偉大的人道主義者柴可夫斯基認為,人的最高價值是意識到自己的尊嚴和對他人的責任,他很少考慮生活的社會結構問題。 他的政治觀點相當溫和,並沒有超出君主立憲的思想。 “俄羅斯會多麼光明,”他有一天說,“如果主權國家 (意為亞歷山大二世) 通過授予我們政治權利結束了他驚人的統治! 讓他們不要說我們還沒有成熟到憲法形式。” 有時,柴可夫斯基關於憲法和民眾代表的想法採取了地方自治局思想的形式,在 70 年代和 80 年代廣泛傳播,從自由知識分子到人民志願軍的革命者,社會各界都認同.

與此同時,柴可夫斯基遠非同情任何革命理想,他對俄羅斯日益猖獗的反應深感壓力,並譴責旨在壓製絲毫不滿和自由思想的殘酷政府恐怖。 1878 年,在民意運動最盛行的時候,他寫道:“我們正在經歷一個可怕的時期,當你開始思考正在發生的事情時,它就變得可怕了。 一方面,完全目瞪口呆的政府迷失了方向,Aksakov 被引用為一個大膽、真實的詞; 另一方面,不幸的瘋狂青年,未經審判或調查就被成千上萬的流放到烏鴉沒有帶來骨頭的地方——在這兩個對一切都漠不關心的極端中,大眾陷入了自私的利益,沒有任何抗議地看著一個或另一個。

這種批判性的言論在柴可夫斯基及其後的書信中屢見不鮮。 1882 年,亞歷山大三世即位後不久,伴隨著新的激烈反應,他們心中響起了同樣的動機:“親愛的,儘管祖國是一個悲傷的國家,但一個非常陰暗的時刻已經到來。 每個人都隱約感到不安和不滿; 每個人都覺得事態不穩定,必須做出改變——但沒有什麼是可以預見的。 1890 年,同樣的動機在他的信件中再次響起:“......現在俄羅斯出了點問題......反動精神達到了伯爵的著作。 L. Tolstoy 被當作某種革命宣言而受到迫害。 年輕人在反抗,俄羅斯的氣氛實際上非常陰暗。” 當然,這一切都影響了柴可夫斯基的總體心態,加劇了與現實的不協調感,並引起了內心的抗議,這也反映在他的作品中。

作為一個擁有廣泛知識興趣的人,一個藝術家兼思想家,柴可夫斯基經常被對生命的意義、他在其中的地位和目的、人際關係的不完美以及許多其他事情的深刻而強烈的思考所壓倒。當代現實讓他思考。 作曲家不能不擔心關於藝術創造力的基礎、藝術在人們生活中的作用及其發展方式等普遍的基本問題,在他那個時代就這些問題進行瞭如此尖銳而激烈的爭論。 當柴可夫斯基回答向他提出的問題,即音樂應該“像上帝賦予靈魂的那樣”時,這表明他對任何一種抽象理論化的不可抗拒的反感,尤其是對藝術中任何強制性的教條規則和規範的認可。 . . 因此,他責備瓦格納強行將他的作品從屬於一個人為的、牽強附會的理論概念,他評論道:“在我看來,瓦格納用理論扼殺了他自身巨大的創造力。 任何先入為主的理論都會冷卻直接的創造性感覺。

欣賞音樂,首先是真誠、真實和直接的表達,柴可夫斯基避免大聲宣告並宣告他的任務和執行這些任務的原則。 但這並不意味著他根本沒有考慮過它們:他的審美信念非常堅定和一貫。 在最一般的形式中,它們可以簡化為兩個主要條款:1)民主,相信藝術應該面向廣泛的人群,作為他們精神發展和充實的一種手段,2)無條件的真理生活。 柴可夫斯基著名且經常被引用的話:“我希望我的音樂能夠傳播開來,希望我的音樂能夠傳播開來,喜歡它、從中找到安慰和支持的人的數量會增加”,是一種體現非不惜一切代價追求流行,而是作曲家與生俱來的需要通過他的藝術與人們交流,希望給他們帶來歡樂,增強力量和良好的精神。

柴可夫斯基不斷談論表達的真實性。 同時,他有時也對“現實主義”一詞表現出否定的態度。 這是因為他在皮薩列夫的膚淺、庸俗的解釋中認為它排除了崇高的美和詩歌。 他認為藝術的主要內容不是外在的自然主義的合理性,而是對事物內在意義的理解深度,最重要的是,人類靈魂中發生的那些從表面一瞥中隱藏起來的微妙而復雜的心理過程。 在他看來,音樂比任何其他藝術都更具有這種能力。 “在一位藝術家身上,”柴可夫斯基寫道,“有絕對的真理,不是在平庸的協議意義上,而是在更高的意義上,為我們打開了一些未知的視野,一些只有音樂才能穿透的難以接近的領域,沒有人去過到目前為止,作家之間。 就像托爾斯泰一樣。”

柴可夫斯基對浪漫理想化的傾向、幻想和虛構小說的自由發揮、對奇妙、神奇和前所未有的世界並不陌生。 但作曲家的創作關注點始終是一個活生生的真人,他的感情簡單而強烈,喜怒哀樂。 柴可夫斯基被賦予的那種敏銳的心理警覺、精神敏感性和反應能力使他能夠創造出異常生動、極其真實和令人信服的圖像,我們認為這些圖像與我們接近、可以理解和相似。 這使他與普希金、屠格涅夫、托爾斯泰或契訶夫等俄羅斯古典現實主義的偉大代表相提並論。

3

可以說柴可夫斯基是正確的,他所生活的時代是社會高漲的時代,俄羅斯生活的各個領域都發生了巨大的變革,這使他成為了作曲家。 當一位年輕的司法部官員兼業餘音樂家,在進入1862年剛剛開辦的聖彼得堡音樂學院後,很快就決定投身音樂,這引起了很多人的驚訝和不滿。給他。 柴可夫斯基的行為並非沒有一定的風險,但並非偶然和輕率。 幾年前,穆索爾斯基不顧年長朋友的建議和勸說,出於同樣的目的從軍隊退役。 這兩位才華橫溢的年輕人之所以邁出這一步,是因為他們對待藝術的態度得到了社會的肯定,認為藝術是一件嚴肅而重要的事情,有助於豐富人們的精神生活和繁衍民族文化遺產。

柴可夫斯基走上職業音樂道路,伴隨著他的觀點和習慣、生活和工作態度的深刻轉變。 這位作曲家的弟弟和第一位傳記作家 MI 柴可夫斯基回憶說,進入音樂學院後,他的外貌甚至發生了變化:在其他方面。” 柴可夫斯基用馬桶外露的粗心,想強調他與以前的貴族和官僚環境的決定性決裂,以及從一個文雅的世俗人轉變為一個工人 raznochintsy。

在音樂學院學習的三年多一點,AG Rubinshtein 是他的主要導師和領導者之一,柴可夫斯基掌握了所有必要的理論學科,並創作了許多交響樂和室內樂作品,雖然尚未完全獨立且參差不齊,但以非凡的才華為標誌。 其中最大的是 31 年 1865 月 XNUMX 日在莊嚴的畢業典禮上演出的席勒頌歌歌詞大合唱“歡樂”。不久之後,柴可夫斯基的朋友兼同學拉羅什寫信給他:“你是最偉大的音樂天才現代俄羅斯的……我在你身上看到了我們音樂未來最偉大的,或者更確切地說,唯一的希望……然而,你所做的一切……我認為只是一個小學生的作品。” ,準備和實驗,可以這麼說。 你的創作也許只在五年後才開始,但它們成熟、經典,將超越我們在格林卡之後所擁有的一切。

柴可夫斯基的獨立創作活動於 60 年代下半葉在莫斯科展開,他於 1866 年初應 NG Rubinshtein 的邀請移居莫斯科,在 RMS 的音樂課上任教,然後在 XNUMX 年秋季開學的莫斯科音樂學院任教。同年。 “……對於 PI 柴可夫斯基來說,”正如他在莫斯科的一位新朋友 ND Kashkin 所證明的那樣,“多年來,她成為了他的才華得以成長和發展的藝術家庭。” 這位年輕的作曲家不僅在音樂界,而且在當時莫斯科的文學和戲劇界都得到了同情和支持。 與 AN Ostrovsky 和 Maly 劇院的一些主要演員的相識促成了柴可夫斯基對民歌和古代俄羅斯生活的興趣日益增長,這反映在他這些年的作品中(根據奧斯特洛夫斯基的戲劇改編的歌劇 The Voyevoda,第一交響曲“冬之夢”)。

70 年代是他的創作才華異常快速和密集增長的時期。 “有那麼多心事,”他寫道,“在工作高峰期,你沒有時間照顧自己,除了與工作直接相關的事情之外,什麼都忘記了。” 在這種對柴可夫斯基真正痴迷的狀態下,1878 年之前創作了三部交響曲、兩部鋼琴和小提琴協奏曲、三部歌劇、天鵝湖芭蕾舞劇、三部四重奏和許多其他作品,包括相當大和重要的作品。如果我們加上這是音樂學院的一項大型、耗時的教學工作,並作為音樂專欄作家繼續與莫斯科報紙合作,直到 70 年代中期,然後人們不由自主地被他巨大的能量和取之不竭的靈感所震撼。

這一時期的創作巔峰是兩部傑作——《葉甫蓋尼·奧涅金》和《第四交響曲》。 他們的創作恰逢一場嚴重的精神危機,這場危機將柴可夫斯基帶到了自殺的邊緣。 這種震驚的直接推動力是與一個女人的婚姻,作曲家從一開始就意識到不可能與她一起生活。 然而,危機是由他多年的生活條件和堆積所準備的。 “不成功的婚姻加速了危機,”BV Asafiev 正確地指出,“因為柴可夫斯基錯誤地指望在給定的生活條件下創造一個新的、更具創造性、更有利的——家庭——環境,他很快擺脫了束縛——完全的創作自由。 這場危機並非病態,而是作曲家作品的整個衝動發展和最偉大的創作高潮的感覺所準備的,這種緊張爆發的結果表明:歌劇尤金奧涅金和著名的第四交響曲.

當危機的嚴重程度有所減輕時,就到了對拖延多年的整個過程進行批判性分析和修正的時候了。 這一過程伴隨著對自己的強烈不滿:越來越多的人在柴可夫斯基的信中抱怨他迄今為止所寫的一切缺乏技巧、不成熟和不完美; 有時在他看來,他已經筋疲力盡,筋疲力盡,再也無法創造任何有意義的東西。 25 年 27 月 1882 日至 XNUMX 日寫給馮·梅克的一封信中包含了更加清醒和冷靜的自我評估:“……我身上發生了一個毋庸置疑的變化。 不再有那種輕鬆,工作中的樂趣,多虧了日子和時間對我來說不經意地飛逝而過。 我安慰自己,如果我後來的作品沒有以前的作品那樣被真情所溫暖,那麼它們將在質感上取勝,將更加深思熟慮,更加成熟。

柴可夫斯基70年代末至80年代中期的發展可以定義為為掌握新的偉大藝術任務而尋找和積蓄力量的時期。 這些年來,他的創作活動並沒有減少。 由於馮·梅克的經濟支持,柴可夫斯基得以從莫斯科音樂學院理論課的繁重工作中解脫出來,全身心投入到音樂創作中。 他筆下的許多作品,或許沒有羅密歐與朱麗葉、弗朗西斯卡或第四交響曲那樣引人入勝的戲劇力量和強烈的表現力,也沒有尤金·奧涅金那樣溫暖深情的抒情和詩意的魅力,但技藝高超,形式和結構無可挑剔,充滿想像力,機智而富有創造力,而且往往具有真正的才華。 這就是這些年的三首宏偉的管弦組曲和一些其他的交響樂作品。 同時創作的歌劇《奧爾良少女》和《馬澤帕》以其形式的廣泛性、對尖銳、緊張的戲劇情境的渴望而著稱,儘管它們存在一些內部矛盾和缺乏藝術完整性。

這些探索和經歷為作曲家過渡到他的作品的新階段做好了準備,其標誌是最高的藝術成熟度,思想的深度和意義與實施的完美結合,形式、流派和手段的豐富多樣音樂表達。 80年代中下半葉的《曼弗雷德》、《哈姆雷特》、《第五交響曲》等作品,與柴可夫斯基早期的作品相比,出現了心理深度更大、思想更集中的特點,悲劇動機得到強化。 同年,他的作品在國內外獲得廣泛認可。 正如拉羅什所說,對於80年代的俄羅斯,他就像50年代的威爾第對於意大利一樣。 尋求孤獨的作曲家現在願意出現在公眾面前並親自在音樂會舞台上表演,指揮他的作品。 1885年,他當選為皇家音樂學院莫斯科分會主席,並積極參與組織莫斯科的音樂會生活,參加音樂學院的考試。 從1888年開始,他在西歐和美國開始了凱旋式的巡迴音樂會。

激烈的音樂、公眾和音樂會活動並沒有削弱柴可夫斯基的創造力。 為了在業餘時間專注於作曲,他於 1885 年定居在克林附近,並於 1892 年春天在克林市郊租了一間房子,至今仍是他創作音樂的地方。偉大作曲家的記憶和他最豐富的手稿遺產的主要寶庫。

這位作曲家生命的最後五年以其創作活動的特別高漲和燦爛的花朵為標誌。 在 1889 年至 1893 年期間,他創作了歌劇《黑桃皇后》和《伊奧蘭特》、芭蕾舞劇《睡美人》和《胡桃夾子》等精彩作品,最後,悲劇的力量無與倫比,第六(“悲慘”)交響曲的藝術概念的提出,勇氣和同時清晰,完整的人類生死問題。 這些作品成為作曲家一生和創作道路的結晶,同時也是對未來的大膽突破,為國內音樂藝術開闢了新的天地。 他們中的很多人現在被認為是對 XNUMX 世紀偉大的俄羅斯音樂家——斯特拉文斯基、普羅科菲耶夫、肖斯塔科維奇後來取得的成就的期待。

柴可夫斯基不必經歷創造性衰退和枯萎的毛孔——一場意想不到的災難性死亡在他仍然充滿力量並處於他強大的天才天賦的頂峰時降臨了他。

* * *

柴可夫斯基的音樂在其生前就已進入俄羅斯社會廣大階層的意識,成為民族精神遺產不可或缺的一部分。 他的名字可以與普希金、托爾斯泰、陀思妥耶夫斯基等俄羅斯古典文學和藝術文化的偉大代表相提並論。 作曲家 1893 年的意外去世被整個開明的俄羅斯視為無法彌補的民族損失。 VG Karatygin 的供詞雄辯地證明了他對許多受過思想教育的人的影響,更有價值的是,它屬於一個後來遠非無條件地接受柴可夫斯基作品的人,並且帶有很大程度的批評。 在一篇紀念他逝世 XNUMX 週年的文章中,卡拉特金寫道:“......當彼得·伊里奇·柴可夫斯基因霍亂在聖彼得堡去世時,奧涅金和黑桃皇后的作者第一次不在這個世界上,這是第一次我不僅能夠了解俄羅斯遭受的損失有多大 社會但也很痛苦 感覺 全俄悲痛之心。 在此基礎上,我第一次感受到了我與整個社會的聯繫。 因為那時第一次發生了,我欠柴可夫斯基第一次喚醒了自己作為公民,俄羅斯社會成員的感覺,他去世的日期對我來說仍然有一些特殊的意義。

柴可夫斯基作為一個藝術家和一個人所發出的暗示的力量是巨大的:在 900 世紀的最後幾十年開始他的創作活動的俄羅斯作曲家沒有一個或多或少地逃脫了他的影響。 同時,910世紀XNUMX年代初,伴隨著象徵主義等新藝術運動的蔓延,部分樂壇出現了強烈的“反柴可夫主義”傾向。 他的音樂開始顯得過於簡單和平凡,缺乏對“其他世界”、對神秘和不可知的事物的衝動。

1912年,N. Ya. 米亞斯科夫斯基在著名文章“柴可夫斯基與貝多芬”中堅決反對對柴可夫斯基遺產的傾向性蔑視。 他憤慨地駁斥了一些評論家試圖貶低這位偉大的俄羅斯作曲家的重要性,“他的作品不僅讓母親們有機會在自己的認可中與所有其他文化民族處於同一水平,而且從而為即將到來的優越感……”。 在文章標題中比較了兩位作曲家的名字,現在我們已經熟悉的相似之處在許多人看來可能是大膽和自相矛盾的。 Myaskovsky 的文章引起了相互矛盾的反應,包括尖銳的爭論。 但是媒體上有一些演講支持並發展了其中表達的思想。

這種源於世紀初審美愛好的對柴可夫斯基作品的消極態度在 20 年代也有迴響,與當時低俗的社會學思潮詭異地交織在一起。 與此同時,正是在這十年裡,人們對這位偉大的俄羅斯天才的遺產產生了新的興趣,對其重要性和意義有了更深入的了解,作為研究者和宣傳者的 BV 阿薩菲耶夫 (BV Asafiev) 在這方面取得了巨大的成就。 在接下來的幾十年裡,大量不同的出版物揭示了柴可夫斯基作為過去最偉大的人文主義藝術家和思想家之一的創造性形象的豐富性和多樣性。

關於柴可夫斯基音樂價值的爭論早已與我們無關,其崇高的藝術價值不僅沒有隨著俄羅斯和我們這個時代世界音樂藝術的最新成就而降低,反而在不斷增長,並在更深層次上展現自己和更廣泛的,從新的方面,沒有註意到或低估了同時代人和他之後的下一代代表。

於。 來吧

- 柴可夫斯基的歌劇作品 →

- 柴可夫斯基的芭蕾創意 →

- 柴可夫斯基交響樂作品 →

- 柴可夫斯基鋼琴作品 →

- 柴可夫斯基浪漫曲 →

- 柴可夫斯基的合唱作品 →